2017年1月24日作成開始 2020年8月24日更新

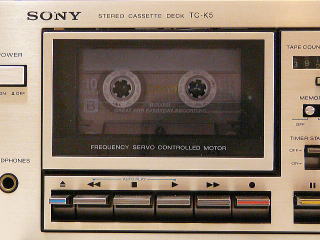

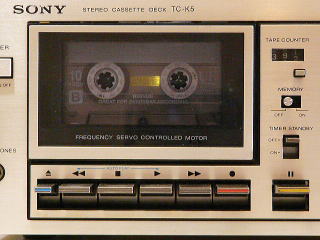

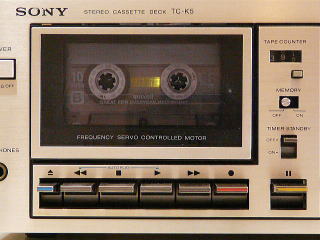

1977年に発売されたカセットデッキです。

カセットメカのグリス固着除去とベルト交換、電解コンデンサーと半固定抵抗の交換。

スイッチとボリュームの分解清掃、各種調整。

★修理専門業者ではないので、修理依頼はお受けしていません★

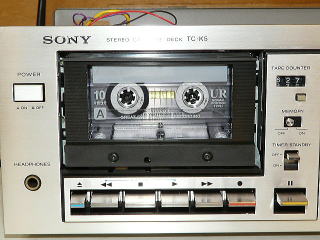

SONY TC-K5の修理

2017年1月24日作成開始 2020年8月24日更新

1977年に発売されたカセットデッキです。

カセットメカのグリス固着除去とベルト交換、電解コンデンサーと半固定抵抗の交換。

スイッチとボリュームの分解清掃、各種調整。

★修理専門業者ではないので、修理依頼はお受けしていません★

| TC-K5の特徴と主な規格 | |

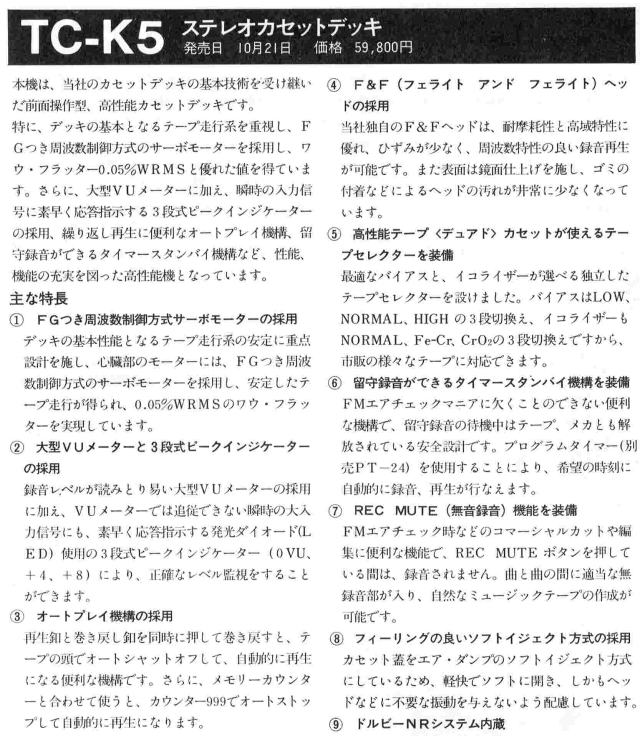

ソニーの新製品資料 |

|

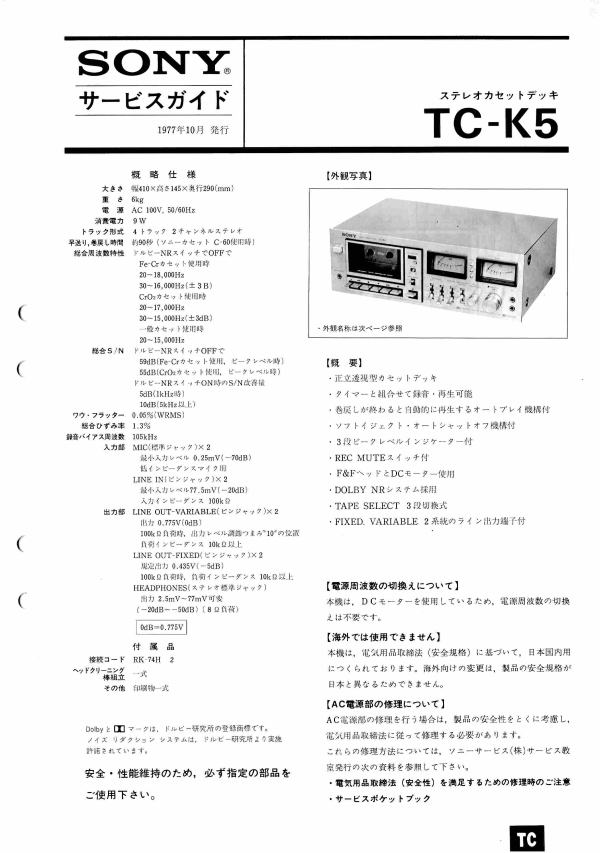

TC-K5のサービスガイド |

|

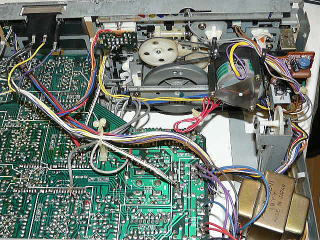

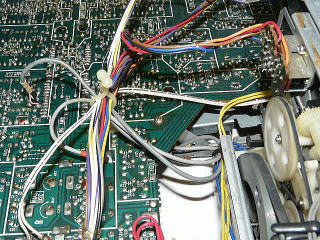

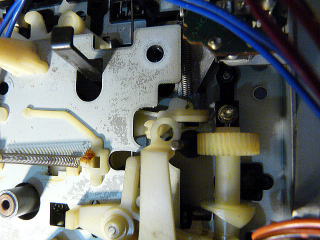

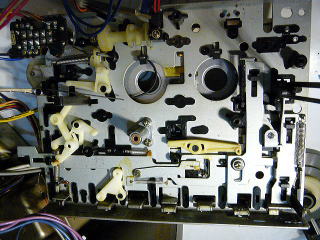

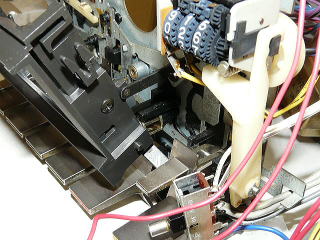

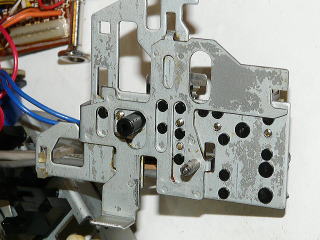

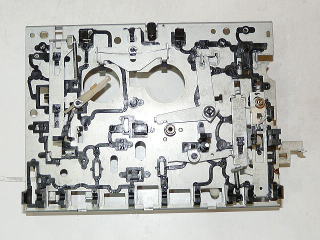

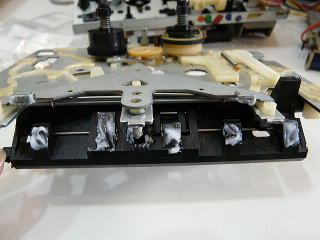

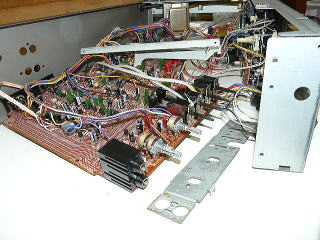

| 1台目の分解作業 | |

正面パネルと操作キーとつまみは、 きれいではありません。 |

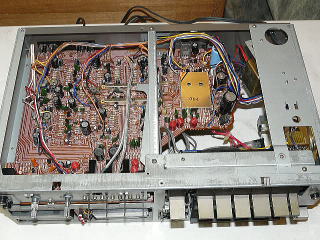

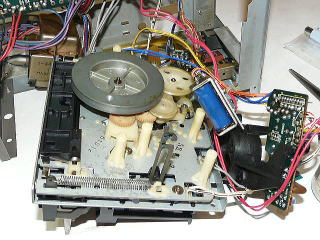

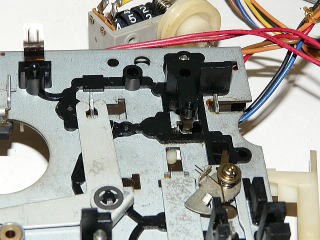

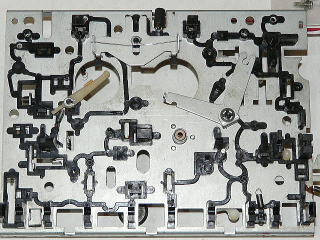

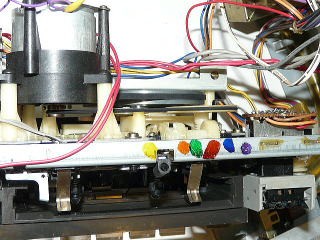

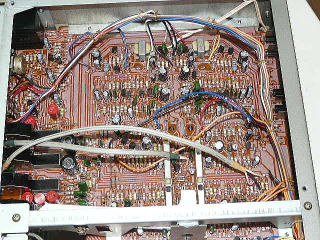

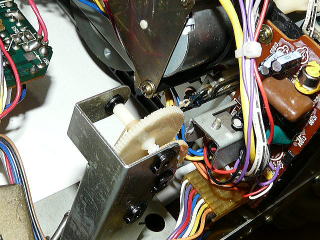

中のカセットメカや部品はきれいです。 グリーンモーターが目立ちます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

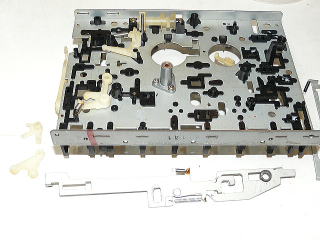

ベルトを取り出して寸法を調べました。 交換する電解コンデンサーと半固定抵抗の 値を調べます。 しばらく作業時間がないので、 一旦元通りに組み立てます。 |

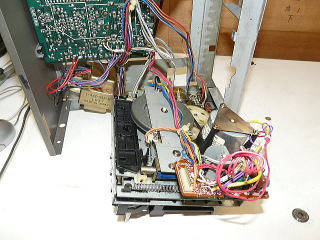

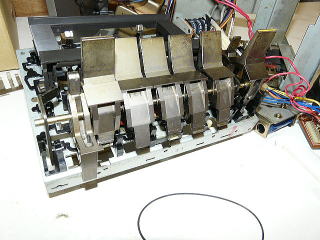

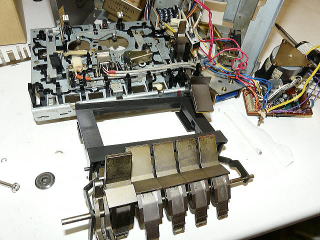

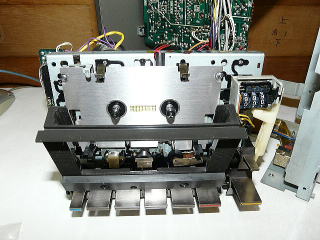

| 2台目の分解作業 | |

正面パネルはきれいです。 |

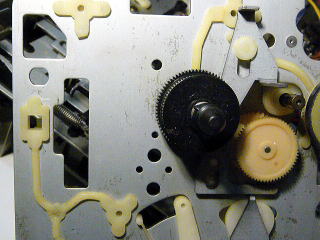

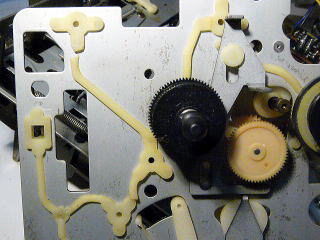

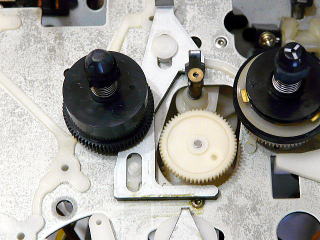

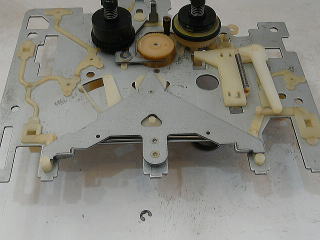

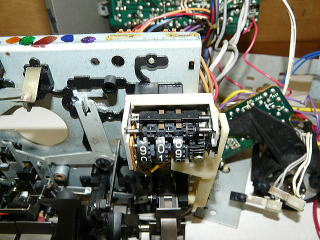

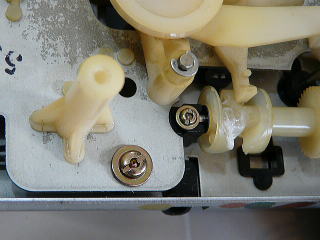

カセットメカの樹脂は少し黄ばんでいます。 |

|

|

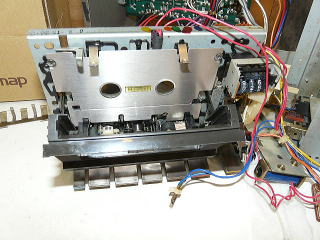

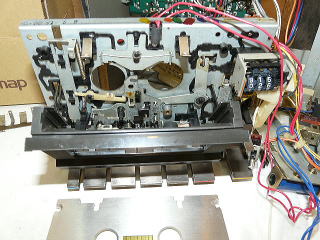

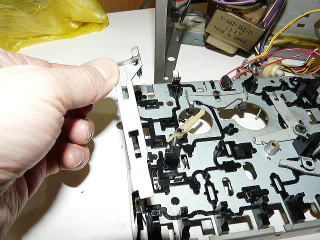

作業手順は手探りで分解なので、 効率の良い分解手順ではありません。 |

後で分かりましたが、メカ内の化粧板を 先に外すとメカは取り出しやすくなります。 |

|

|

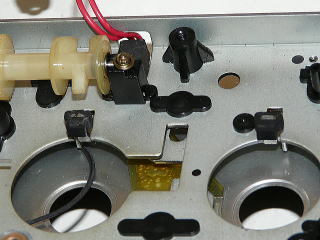

グリーンモーターのシールがありません。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

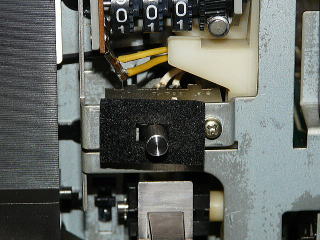

できれば、先にカウンターのベルトを 外します。 |

|

|

|

|

|

| 1台目の分解作業を再開して比較 | |

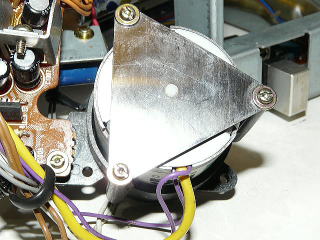

1台目のモーターの型番 2台目と同じ型番です。 |

1台目はグリーンモーターの シールが貼ってあります。 |

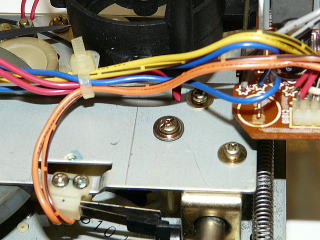

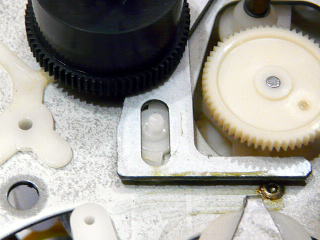

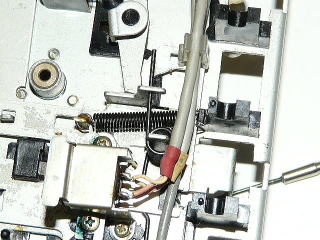

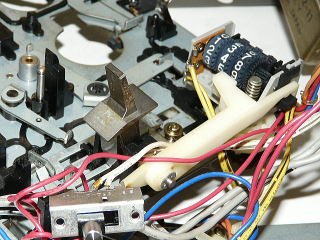

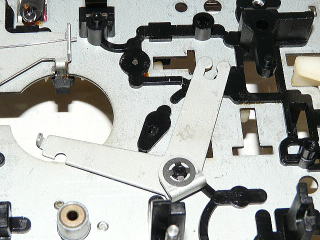

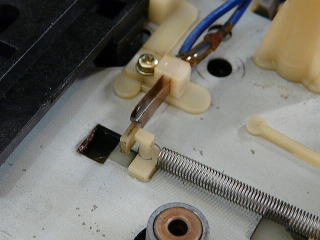

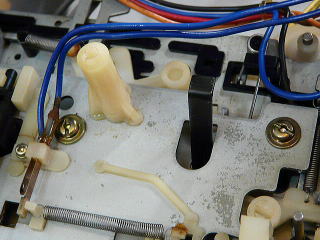

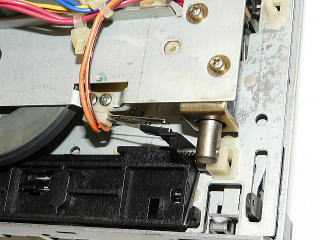

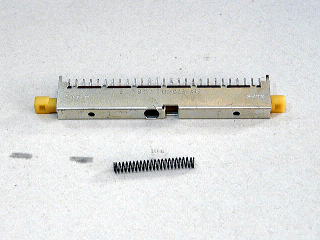

バネの位置を確認 |

部品がなくなっています。 |

部品はあるので、後で取り付けます。 |

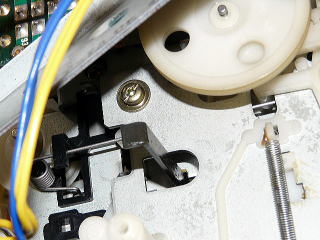

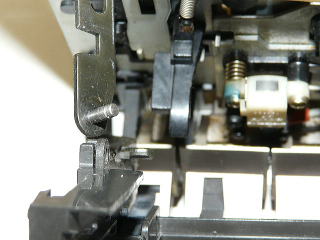

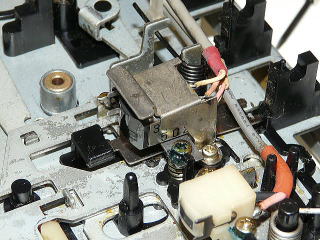

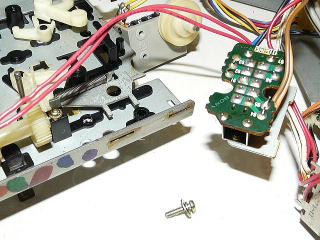

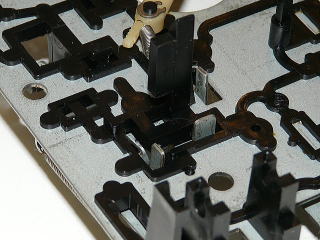

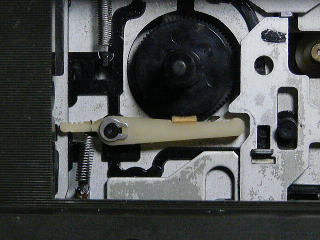

シャットオフレバーの部品に クラックがあります。 |

1台目のシャットオフレバーを取り外す。 |

1台目のシャットオフレバーの修理。 |

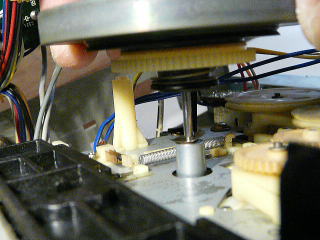

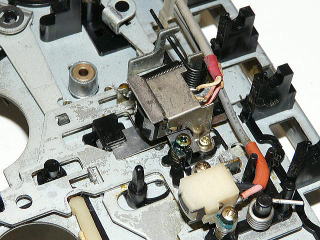

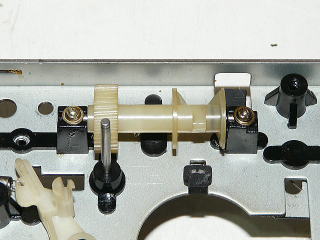

プーリを外すと作業しやすいです。 |

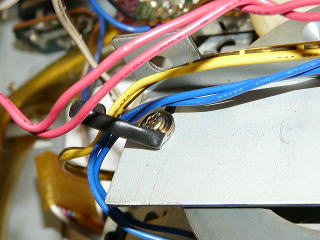

リーフスイッチを磨きます。 |

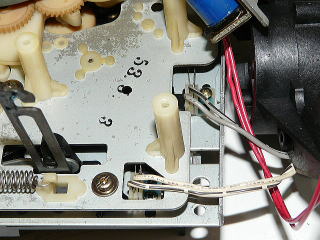

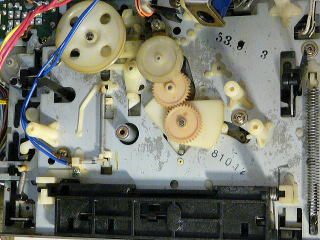

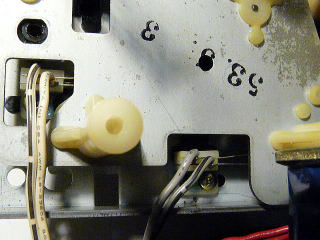

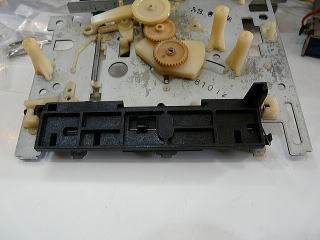

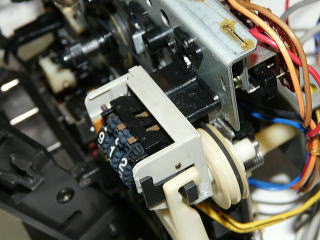

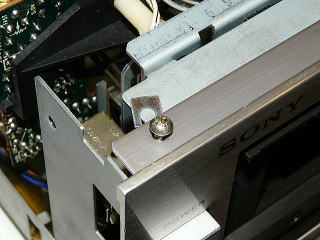

メカの製造日が印刷されています。 |

1台目は昭和53年5月3日。 2台目は昭和53年1月23日。 同じ年でもモーターには、 グリーンモーターのシールが 無いものもあるようです。 |

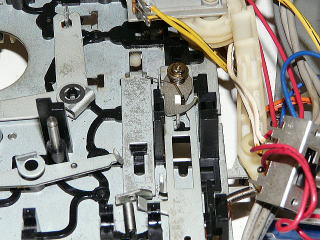

一台目、外れていた樹脂部品を接着 |

モーター取り付けの樹脂製の柱も接着 |

1台目に、2つ外れて落ちていました。 |

このスライダをおさえる部品のようです。 |

2台ともここの固定用部品が 外れていました。 |

取り付けるとクラックが広がります。 |

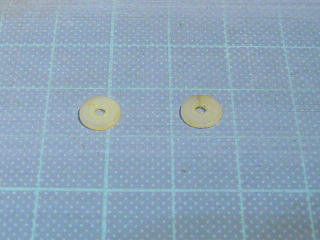

2ミリねじなどに使用する丸座金を 用意します。 |

補強に瞬間接着剤で固定して おきます。 |

1台目も外れています。 |

1台目も同じ修理をします。 |

瞬間接着剤が垂れないように 気をつけます。 |

補強しておきます。 |

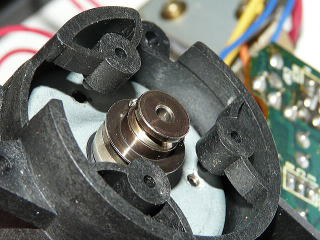

2台目のモーターのプーリーを磨きます。 |

磨きました。 |

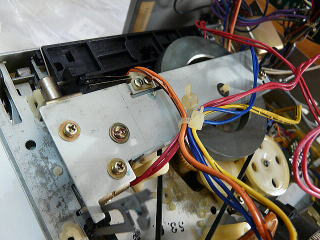

モーターのねじ穴とゴムの突起を 合わせます。 |

モーターを押さえ板で固定します。 |

1台目のモーターも取り外します。 |

プーリーを磨きます。 |

磨きました。 |

取り付けます。 |

1台目。 ゴムとベルトをかける溝を クリーニングします。 |

2台目。 ゴムとベルトをかける溝を クリーニングします。 |

2台目。プーリの溝を磨きます。 |

1台目。プーリの溝を磨きます。 |

2台目のスライダを取り付けます。 |

2台目のスライダを取り付けました。 |

2台目のスライダをEリングで固定。 |

1台目のスライダをEリングで固定。 |

リーフスイッチに接点改質剤を塗布。 |

ブレーキのゴムを拭きます。 |

1台目の化粧板を取り外します。 |

化粧板を取り外しました。 |

カウンターのゴムベルトを外します。 |

カセットホルダー右側のEリングを 外します。 |

カセットホルダー左側のEリングを 外します。 |

カセットホルダ左側。 |

カセットホルダー右側。 |

カセットホルダー右側のEリングを 外しました。 |

カセットホルダー左側のEリングを 外しました。 |

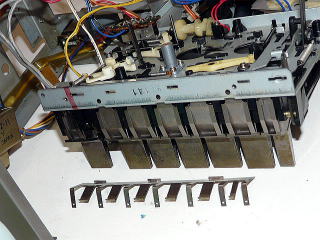

操作レバーの取り外し。 |

ポーズレバーはスプリングがついています。 |

ポーズレバーを残して取り外しました。 |

ポーズレバーのバネを外します。 |

カセットホルダーと操作レバーが分離。 |

カセットホルダーの樹脂部分は、 両サイドと正面のねじで固定されています。 |

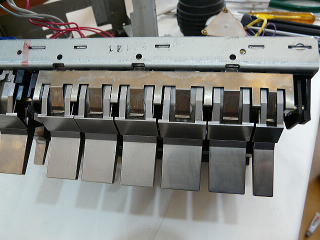

操作レバーの裏側には番号があります。 ばらす前に、順番を記録しておきます。 |

番号と形を確認 |

番号と形を確認 |

古いグリスをふき取るため、 更に分解します。 |

ピンチローラーを外します。 |

Eリングとバネを外します。 |

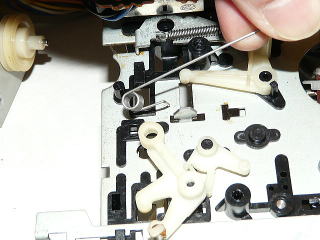

ヘッドブロックを外すため、バネを外します。 |

バネを外しました。 |

ヘッドの下の板バネを、 上へスライドさせます。 |

写真で見ると左側にスライドさせて 外します。 |

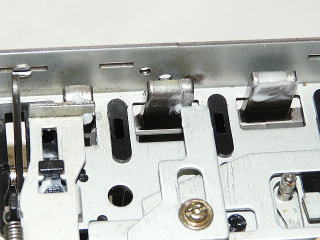

板ばねの下には、スチールボールが あります。 |

スチールボールが3か所にあります。 |

板ばねの下は小さいです。 大きさが違います。 |

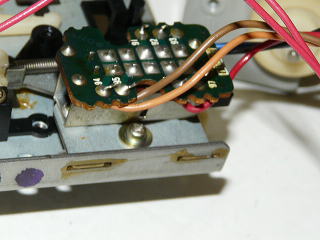

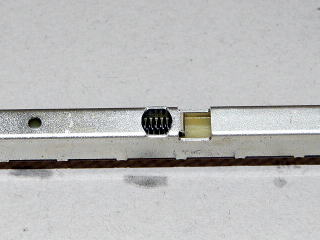

ヘッド基板です。 |

リミッター板と2枚重ねになっています。 |

グリスと汚れをふき取ります。 |

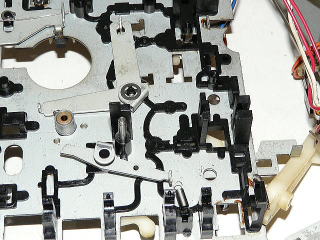

まだ部品を外します。 |

タイマースタンバイのレバーを外します。 |

カウンターリセットレバーと繋がって います。 |

Eリングを外すと分離できます。 |

ポーズレバー固定バネの右側が 外れています。 |

裏側のテープカウンターの固定ねじを 外します。 |

テープカウンターが外れます。 |

テープカウンターも磨いておきます。 |

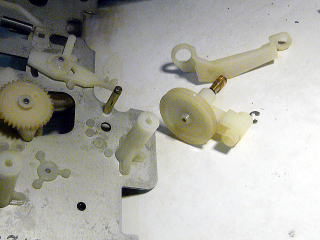

裏側のここも分解。 |

古いグリスをふき取ります。 |

裏側のバネを外します。 |

次にポーズロック部のネジを外します。 |

ポーズと隣のレバーを外します。 |

取り外したレバー。 |

誤消去防止レバーを外します。 |

ピンチローラー側の部品を外します。 |

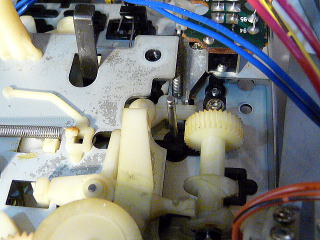

軸を固定している樹脂にクラックがあります。 |

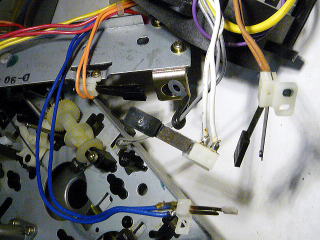

裏のタイミングスイッチの接着剤の ついている 取り付け位置に印をつけておきます。 |

タイミングスイッチを外しました。 |

レバーを外します。 |

くの字のレバーが動きやすなります。 |

表側の外せる部品を外しました。 |

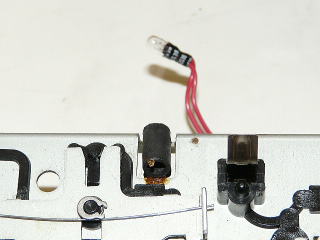

電球も外します。 |

電球を外しました。 |

分離できて作業がしやすくなります。 |

樹脂のクラックが大変多いです。 |

かなり隙間があります。 |

裏側も部品を外します。 |

レバーを固定してるネジを外します。 |

取り外しできました。 |

横に長いレバーも外します。 |

取り外しました。 |

ピンチローラーの軸の裏側も クラックあり。 |

クラックを瞬間接着剤で補修します。 |

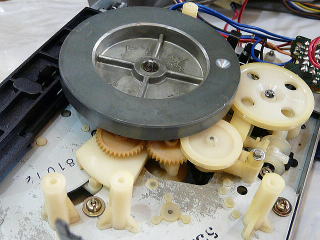

シャットオフのウォームホイールの 回転が少し重たいようです。 |

取り外して、古いグリスをふき取ります。 |

写真上、クランプ側にテフロンワッシャー と、間にスプリングが入ります。  |

裏面、取り外した部品を取り付けます。 |

表面、取り外した部品を取り付けます。 |

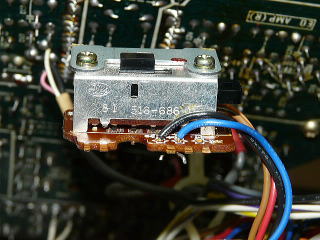

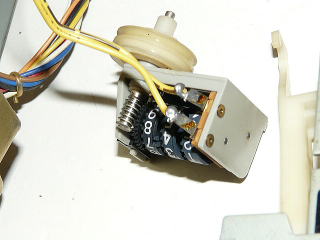

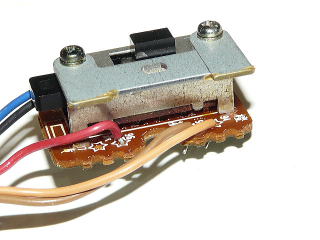

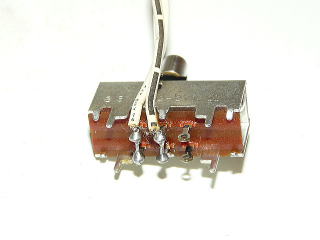

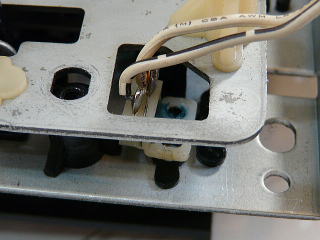

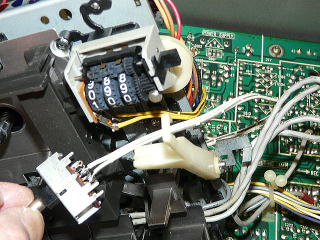

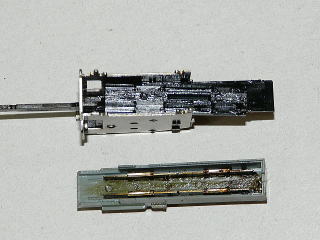

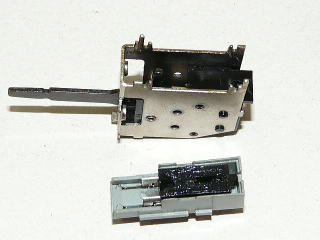

タイミングスイッチを分解清掃します。 |

スイッチの向きを確認。 |

配線を確認。 |

配線を確認。 |

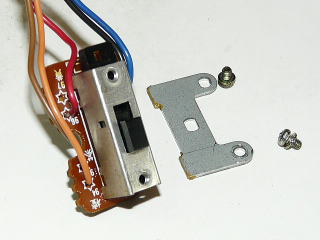

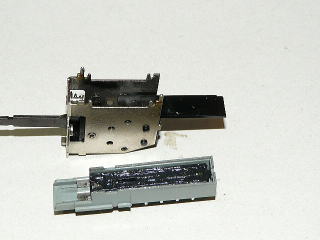

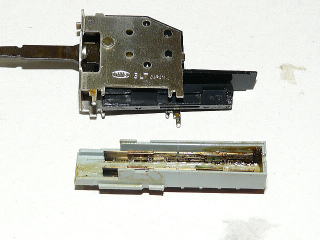

取り外します。 |

スイッチを分離しました。 |

分解します。 |

裏側を確認。 |

かなり黒く汚れています。 |

きれいに磨きます。 |

接点改質剤を塗布します。 |

樹脂部品をかぶせます。 |

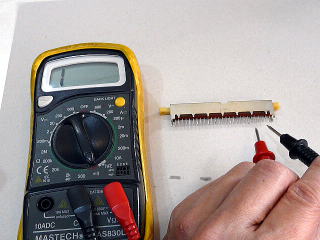

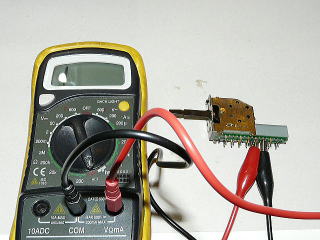

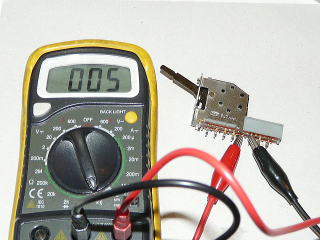

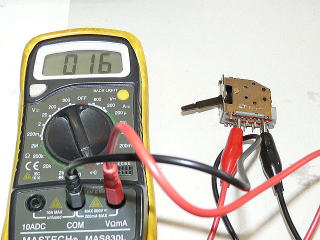

カバーを取り付けますが、 爪は曲げません。 テスターで導通テストをします。 |

導通テストで問題がなかったのを 確認した後、変形しないようにツメを 曲げます。 |

基板に取り付けます。 |

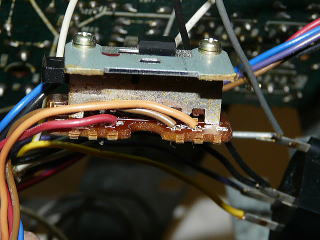

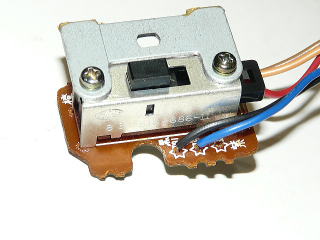

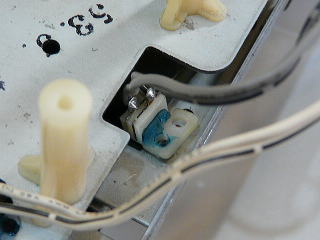

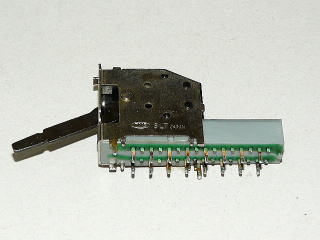

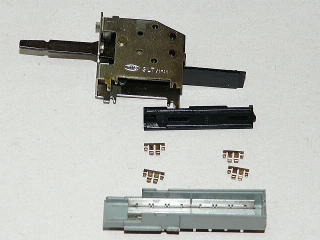

メモリースイッチです。 |

配線を確認。 |

配線のついたまま分解します。 |

かなり黒くなっています。 |

磨きました。 |

接点改質剤を塗って組み立てます。 |

導通テストをしてから、 カバーの爪を曲げます。 |

| カセットメカの組み立て | |

ヘッド基板とピンチローラーを取り付け。 |

タイミングスイッチを元に取り付けて あった位置に追わせて取り付けます。 |

ネジで固定します。 |

イジェクトレバーのバネを一旦外します。 |

巻き戻しのレバーのバネも一旦外します。 |

操作ボタンを取り付けます。 |

カウンターを取り付けます。 |

カセットホルダーを閉じた状態。 |

操作ボタンの固定用バネにグリスを 塗ります。 |

3つのツメを先にはめてから取り 付けます。 |

操作ボタンとレバーの間にグリスを 塗ります。 |

操作ボタンとレバーの間にグリスを 塗ります。 |

ロック板とバネを一緒に取り付けます。 |

バネを掛けます。 |

ロック板にグリスを塗ります。 |

ブレーキスライドを持ち上げてから 取り付けます。 |

バネの位置を確認。 |

部品を連結。 |

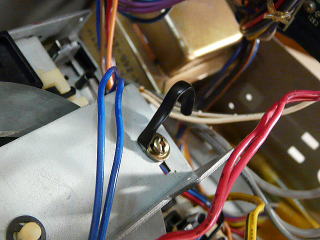

リーフスイッチの取り付け。 |

リーフスイッチの取り付け。 |

リーフスイッチの取り付け。 |

ネジで固定。 |

ネジで固定。 |

ネジで固定。 |

ネジで固定。 |

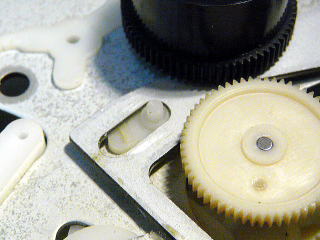

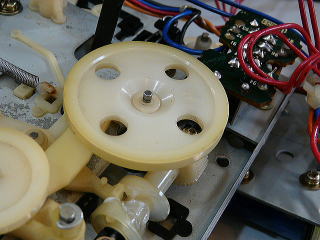

プーリの取り付け。 |

ワッシャを先に取り付け。 |

Eリングで固定。 |

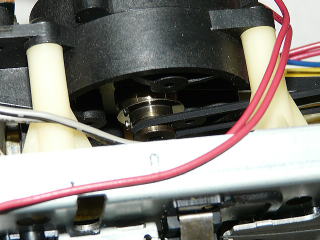

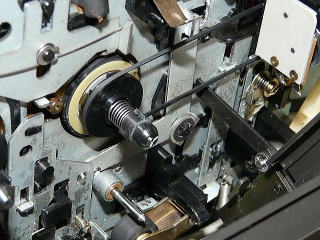

フライホイール。 |

バネとワッシャの取り付け。 |

軸に通します。 |

ベルトを掛けます。 |

フライホイール押さえ板とソレノイドの 取り付け。 |

ネジで固定。 |

ネジで固定。 |

イジェクト用のバネを取り付け。 |

バネを掛けます。 |

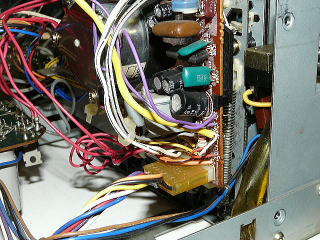

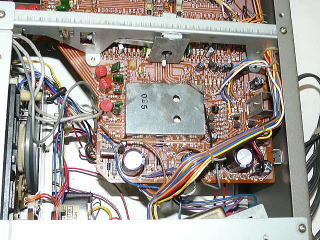

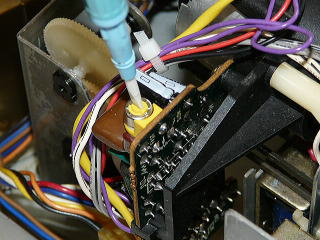

モーターとサーボ基板の取り付け。 |

ベルトを掛けます。 |

ベルトを掛けます。 |

カウンターのベルトを掛けます。 |

カウンタのベルトをリール台に掛けます。 |

電球を取り付けます。 |

化粧板を取り付けます。 |

この時は化粧板を取り付けましたが、 メカをシャーシに取り付け後が良いです。 |

サーボ基板の部品は後で取り替えます。 |

カウンターのリセットレバーを一旦 取り外します。 |

メモリーのスイッチを通します。 |

リセットレバーを元通り取り付けます。 |

カセットメカとシャーシの固定用ネジ穴は 化粧板とカセットメカの間に来ます。 |

メモリーのスイッチを取り付けます。 |

カセットメカを仮固定します。 |

サーボ基板にコネクターを取り付けます。 |

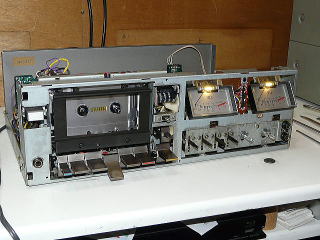

簡単なメカの動作テストをします。 |

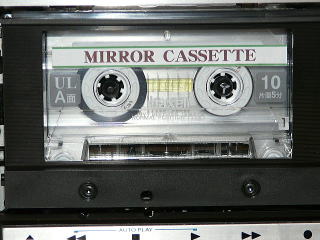

他のデッキで録音したテープ で 再生テスト。 |

録音テストをします。 |

自己録音再生はできました。 |

カセットメカの分解と組み立ては うまくいったようです。 次は、スイッチの接点洗浄や 電子部品の交換をします。 |

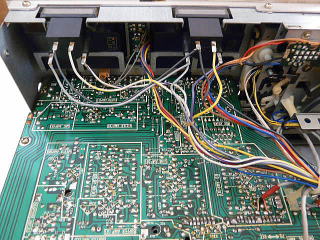

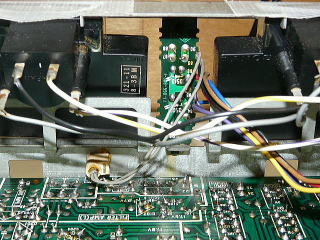

| 電解コンデンサと半固定抵抗の交換と録再切換スイッチの分解 | |

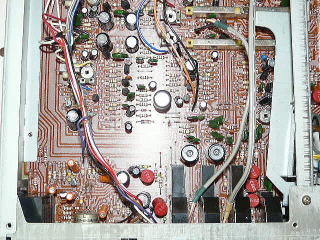

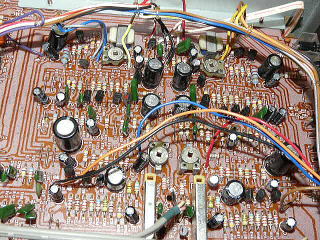

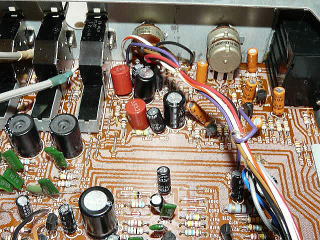

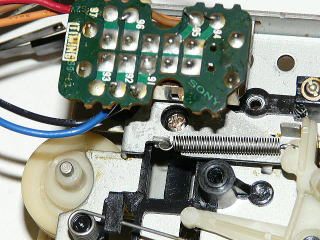

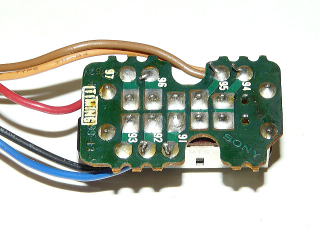

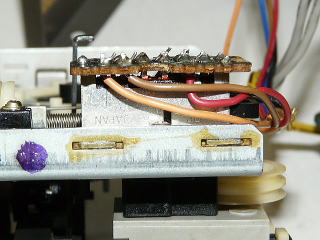

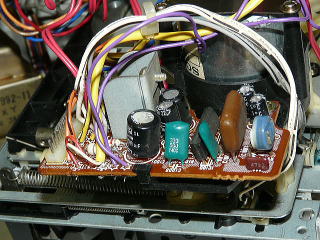

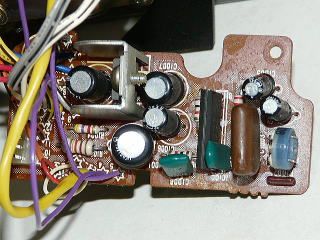

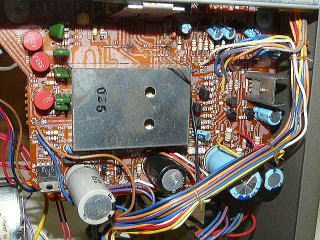

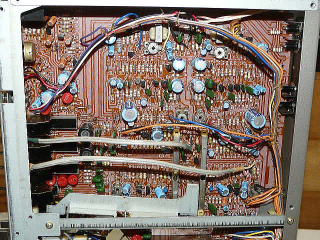

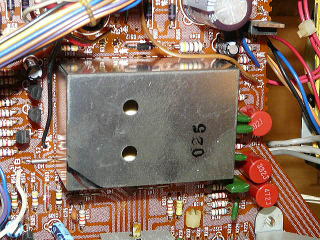

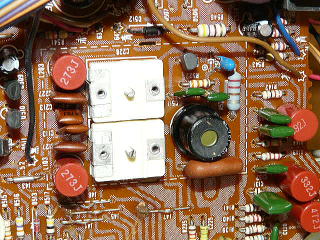

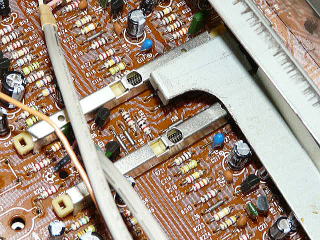

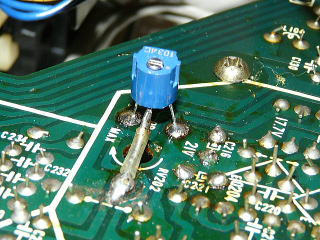

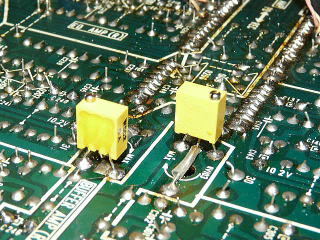

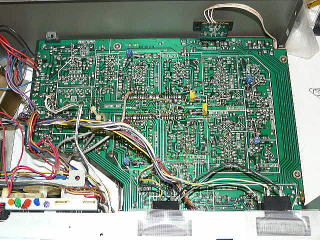

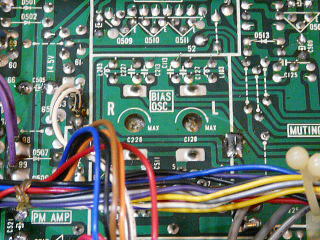

サーボ基板。 |

電解コンデンサと半固定抵抗を交換。 |

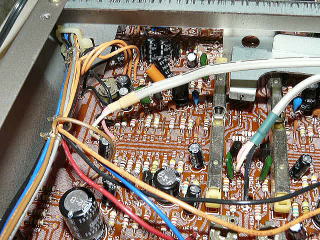

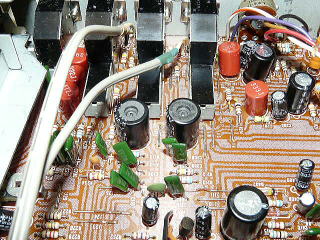

バイアス発振回路と電源回路。 |

オーディオ回路。 |

バイアス発信回路のシールドを外します。 |

シールドを外した状態。 |

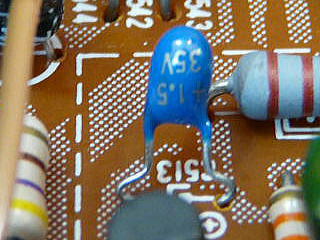

タンタルコンデンサがあります。 |

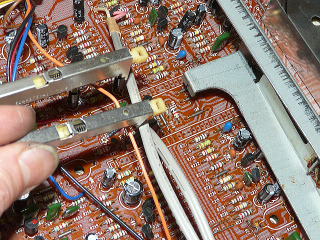

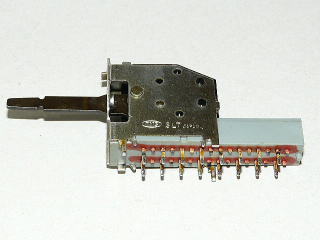

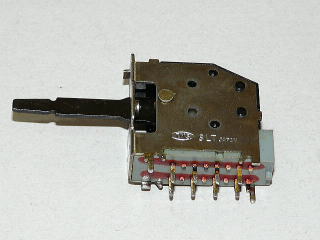

録再切換スイッチのハンダを吸い取ります。 |

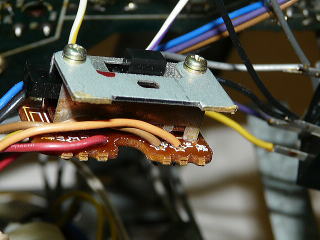

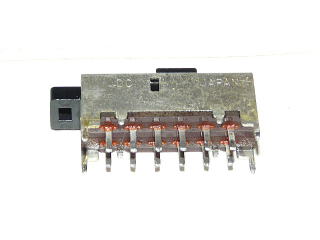

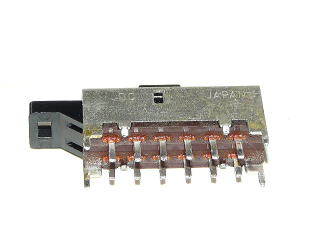

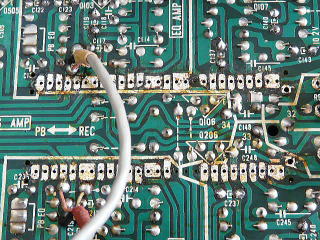

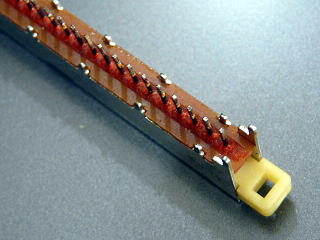

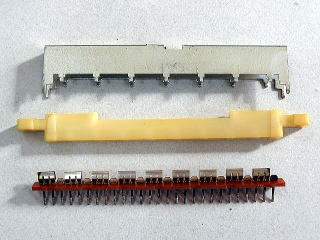

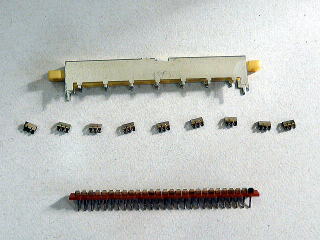

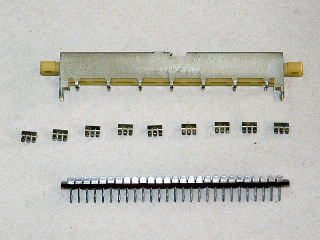

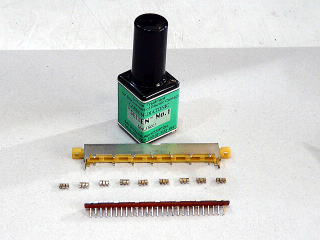

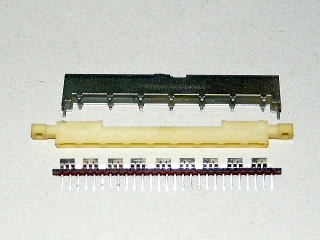

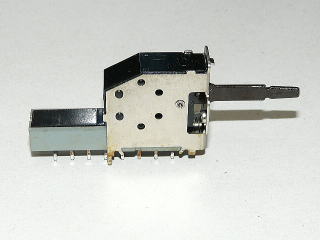

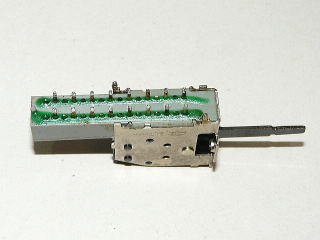

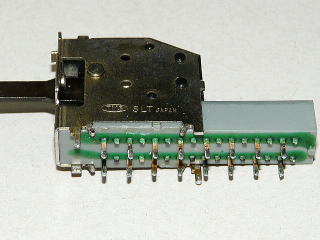

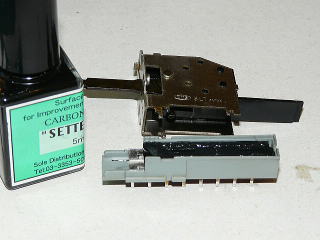

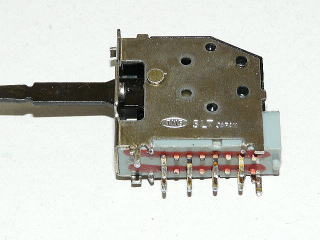

左チャンネルの録再切換スイッチ。 |

バネを取り出します。 |

ツメを起こします。 |

カバーを外します。 |

接点を磨きます。 |

綺麗に磨きました。 |

接点改質剤を塗ります。 |

接点を組み立てます。 |

樹脂カバーを被せます。 |

金属カバーを被せます。 |

テスターで導通チェックをします。 |

ツメを曲げます。 |

バネを入れます。 |

バネの入った状態。 |

右チャンネルも同じ作業をします。 |

基板に取り付けます。 |

録音レバーを取り外します。 |

レバーを取り外した状態でハンダ付け をします。 |

古いグリスを拭き、新しいグリスを 塗ります。 |

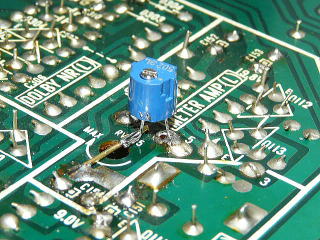

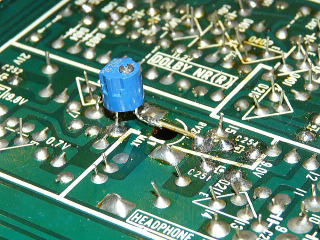

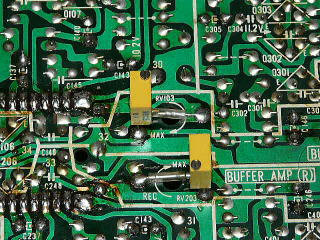

左METER AMPの半固定抵抗を交換。 |

右メMETER AMPの半固定抵抗を交換。 |

左EQ AMPの半固定抵抗を交換。 |

右EQ AMPの半固定抵抗を交換。 |

左右BUFFER AMPの半固定抵抗を交換。 |

取り外した部品。 |

半固定抵抗の足の延長に使えるもの。 |

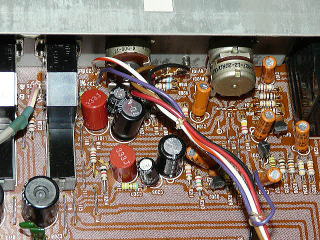

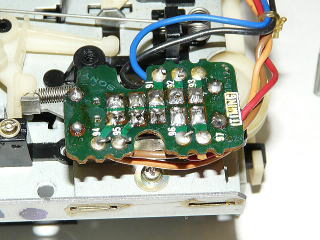

交換が終わったパターン面。 |

交換が終わった部品面。 |

交換が終わった部品面。 |

次はスイッチなどに取り掛かります。 |

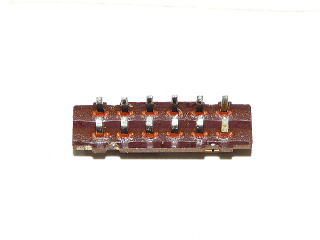

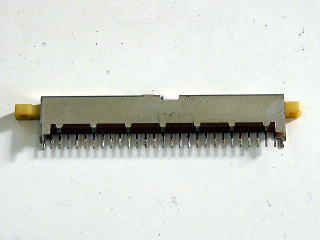

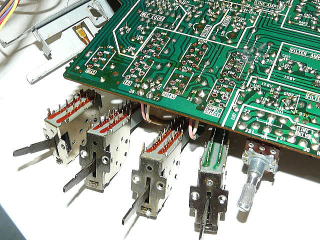

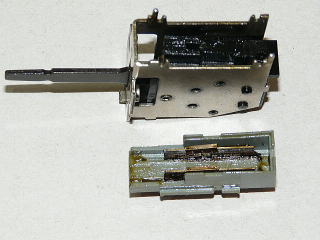

| テープ切換スイッチ(TAPE SELECT)、ドルビーNRスイッチ(DOLBY NR)、 入力切換/録音ミューティングスイッチ(INPUT SELECT/REC MUTE)の分解清掃 |

|

基板を取り外します。 |

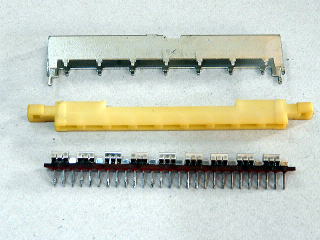

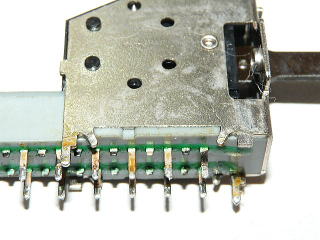

スイッチを取り外します。 |

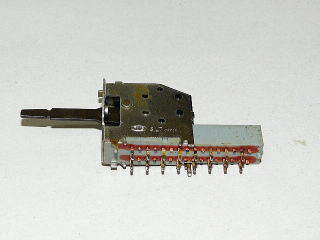

入力切換/録音ミューティングスイッチ |

|

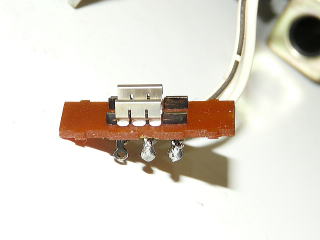

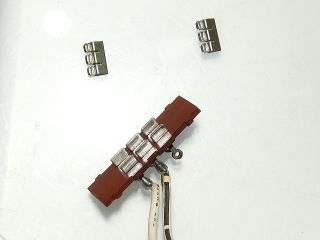

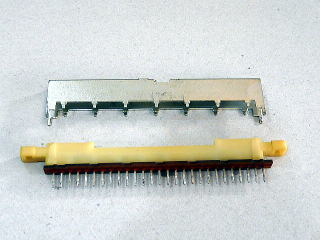

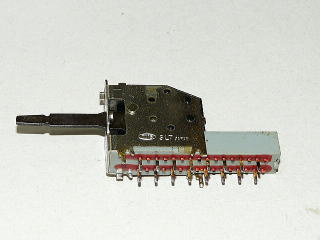

ツメを真っすぐにして分解します。 |

接点を取り外します。 |

接点を磨きます。 |

|

接点改質剤を塗ります。 |

スライド面に接点グリスを塗っておきます。 |

組み立てますが、まだツメは曲げません。 |

テスターで導通テストをします。 |

ツメを曲げます。 |

ドルビーNRスイッチ。 |

分解。 |

磨きました。 |

接点改質剤と接点グリスを塗布。 |

組み立てて導通テスト。 |

ツメを曲げます。 |

EQスイッチ。 |

分解。 |

磨きました。 |

接点改質剤と接点グリスを塗布。 |

組み立てて導通テスト。 |

BIASスイッチ。 |

分解。 |

磨いてから、接点改質剤と接点グリスを 塗布。 |

組み立て。 |

導通テスト。 |

ツメを曲げます。 |

位置決めに仮止めしています。 |

スイッチを先にハンダ付けしました。 |

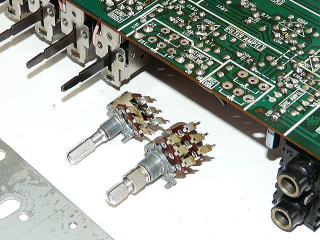

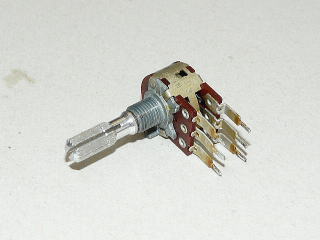

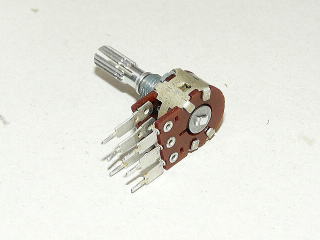

| ヘッドホンボリューム/出力レベル調整(PHONES LEVEL/LINE OUT)、 録音レベル調整(REC LEVEL)の分解清掃。 |

|

取り外します。 |

ヘッドホンボリューム/出力調整。 |

ツメを起こして分解します。 |

分解。 |

接点を磨きます。 |

接点改質剤を塗布。 |

組み立て。 |

ツメを曲げます。 |

導通テスト。 |

録音レベル調整は分解しません。 接点洗浄剤と接点改質剤を塗布。 |

導通テスト。 |

パネルを取り付けてからハンダ付け。 |

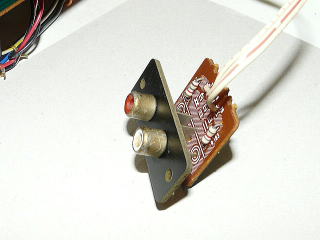

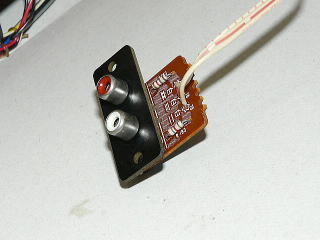

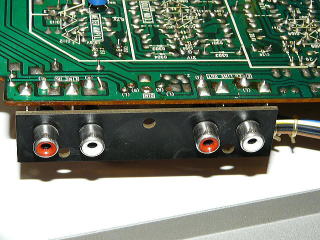

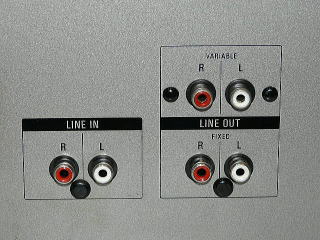

| LINE INとLINE OUT端子を磨く | |

可変出力のLINE OUT端子。 |

磨きました。 |

LINE INとLINE OUT (固定出力)。 |

磨きました。 |

シャーシへ組み込みます。 |

端子の固定。 |

シャーシフレームの組み立て。 |

動作確認をします。 |

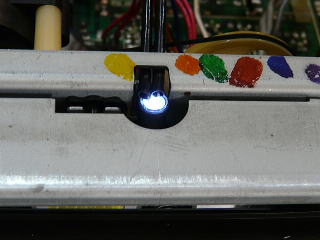

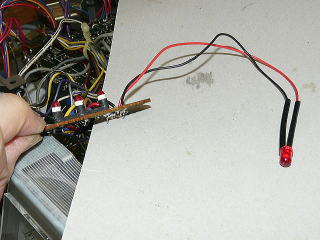

| 電球をLEDに交換 | |

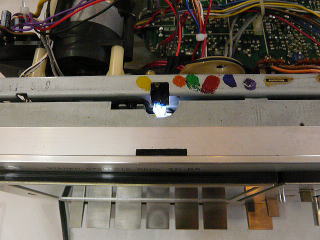

カセットホルダの電球。 |

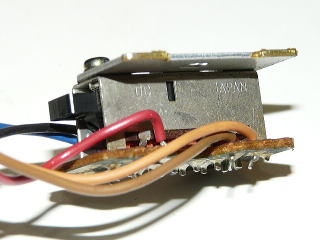

サーボ基板のコネクタ左上の赤い2本の配線。 |

サーボ基板のパターン面。 |

配線を外します。 |

電球を定電流素子内蔵LEDの ホワイトに交換。 |

定電流素子内蔵LEDに配線を 取り付けます。 |

点灯テスト。 |

取付ます。 |

消灯。 |

点灯。 |

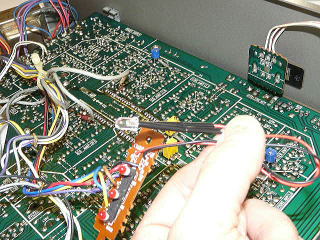

録音表示ランプ。 |

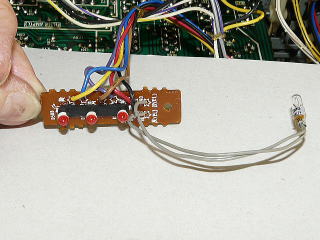

ピークレベルインジケーター基板の上の 2本の灰色の配線です。 |

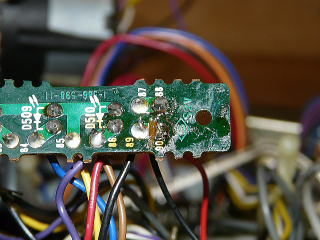

基板の裏。 |

基板を取り出します。 |

定電流素子内蔵LEDを取り付けてみます。 |

点灯テストでは、まぶしすぎました。 |

89と90のパターンの間をカットします。 |

電流制限抵抗を付けます。 |

赤色LEDに交換。 |

見やすい明るさになりました。 |

ソフトイジェクトのエアダンプを 取り付けます。 軸にオイルとギアにはグリスを 塗布すると動作音が静かになります。 |

底板を取り付けます。 |

メモリースイッチにフエルトを取り 付けます。 |

操作パネルを取り付けます。 |

正面パネルを取りけます。 上のねじの間のコの字のスペーサーは、 右中左で厚みが違うものがありますので、 間違えないように取り付けます。 |

ツマミを取り付けます。 |

| 各種調整 | |

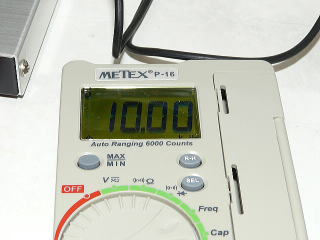

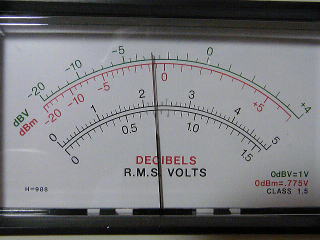

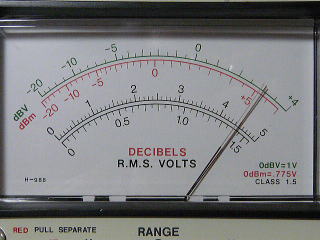

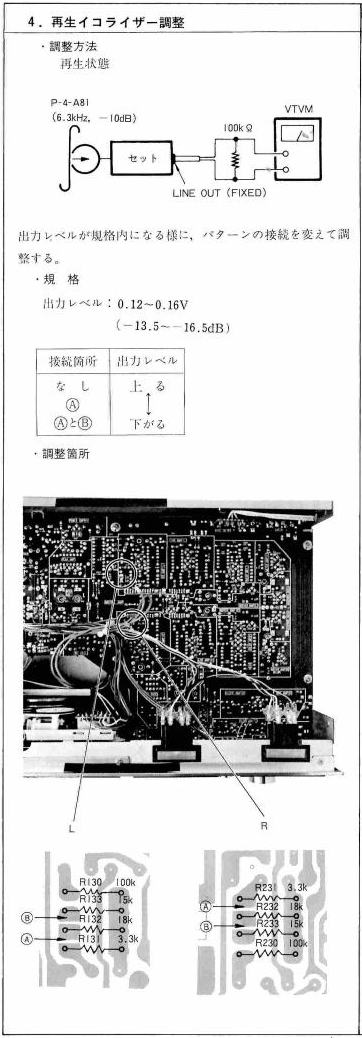

調整用にミリバルを接続します。 |

固定出力を使用します。 |

100kΩの負荷抵抗を間に入れます。 |

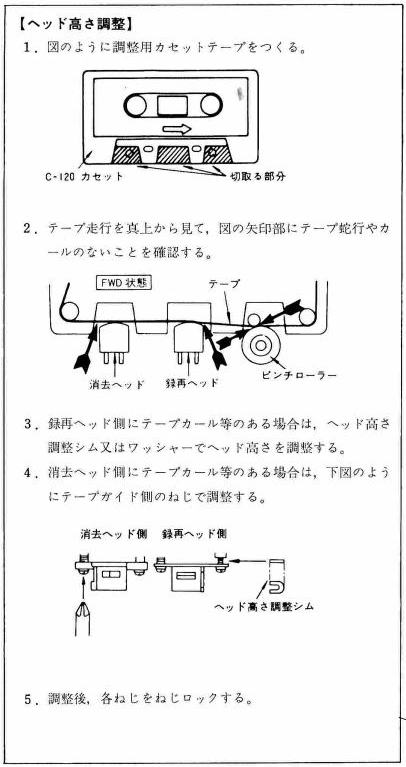

クリーニングと消磁をしてから、 テープパスを見ます。 |

問題ありません。 |

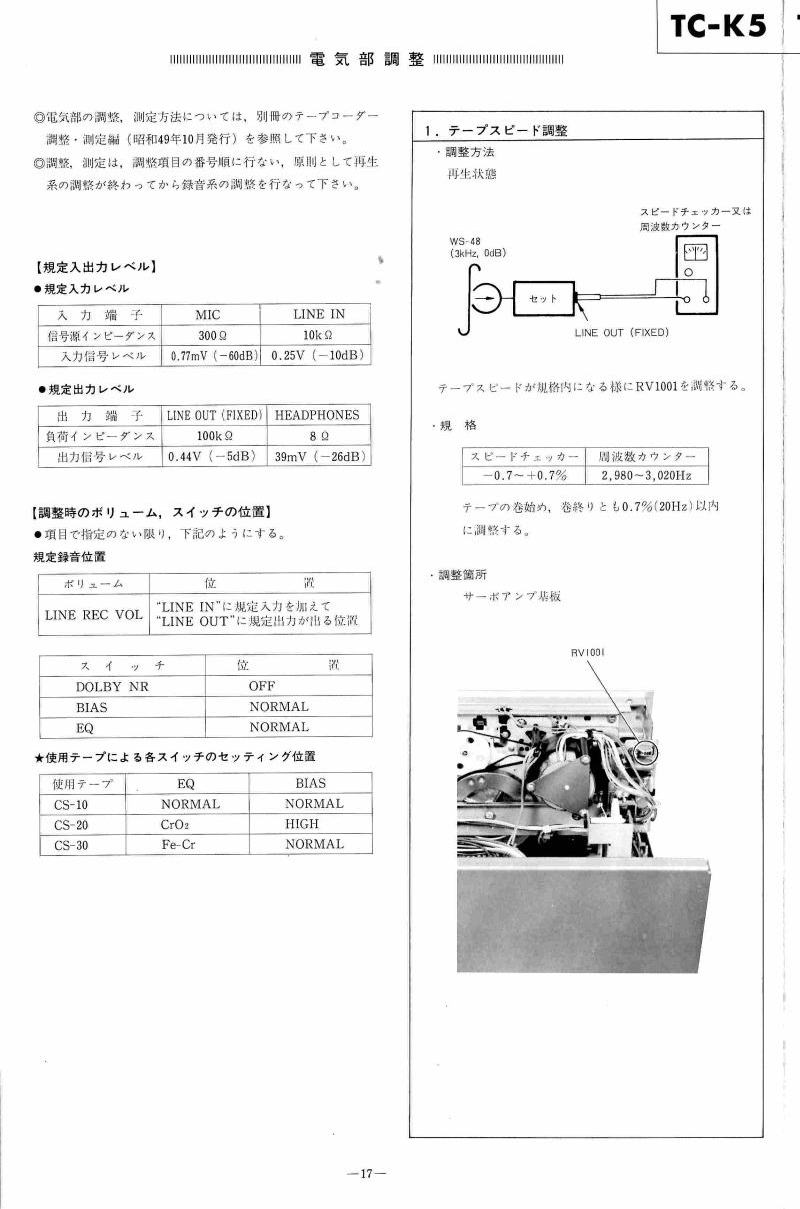

テープスピードの調整をします。 |

調整用の半固定抵抗を回します。 |

3kHzに合わせます。 |

|

|

録再ヘッドのペイントロックをはがします。 |

6.3kHzで位相を見ながら合わせてみます。 |

|

|

一応合わせました。 |

一旦、0VUで左右再生レベルを 合わせ直します。 |

10kHzで位相を合わせ直します。 |

ペイントロックをします。 |

もう一度、0VUの再生レベルを 合わせます。 |

0VUは、435mVに合わせます。 |

再生レベルの半固定抵抗を0VUに 合わせます。 |

435mV。 |

315Hz 0dBのテストテープを再生します。 |

ミリバルのレンジを切換ています。 左右レベルを合わせます。 |

録音の調整は、インドネシア製に新しく なったマクセルURに合わせてみます。 |

333Hzの信号。 |

録音状態で、435mVに合わせます。 |

メーターの半固定抵抗を、 0VUに合わせます。 |

メーターを、0VUに合わせます。 |

333Hzを0VU、バイアスを LOWにしてみます。 |

-30dBにレベルを落として録音します。 |

10kHzの信号を同じレベルで録音します。 |

333Hzの再生レベル。 |

10kHzの再生レベル。 |

バイアスをNORMにして、 333Hzを-30dB録音。 |

333Hzを再生。 |

10kHzを再生。 バイアスはLOWではなく、 NORMのほうが良さそうです。 バイアスの調整をします。 |

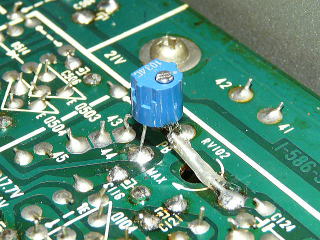

バイアスの調整箇所です。 マクセルURをNORMバイアスで、 333Hzと10kHzの-30dB信号が 録音と再生で同じになるように バイアスを調整します。 |

333Hzの再生。 |

10kHzの再生。 |

次は、録音感度調整になります。 |

333Hz 0VU 435mVに合わせます。 |

録音感度調整の半固定抵抗。 |

0VUで録音。 |

再生して左右のレベル差を確認。 |

何度も繰り返して録音再生して レベル差をなくします。 |

半固定抵抗は18回転のものなので、 微調整は大変楽になりました。 |

左右同じレベルに追い込み出来ました。 録音と再生が0VUになるまで調整します。 |

音楽を録音して音質チェックをします。 |

動作チェック中。 ほぼ終了に近づきました。 |

| カセットホルダー内の照明を調整 | |

フタを取り付けると、照明が暗いです。 |

取付ゴムの位置が良くありません。 |

LEDの光は先端からしか出ていません。 |

ゴムを外してみます。 |

右半分が明るくなりました。 |

取付ゴムを加工してみます。 |

2種類のサイズにカットしてみます。 |

薄いサイズ。 |

取り付けてみます。 |

右側が明るくなりました。 |

厚いサイズを取り付けます。 |

こちらも、右側だけ明るくなります。 |

ゴムを外して結束バンドで固定します。 |

ほぼ均一に明るくなりました。 |

ネジ止め材で固定しておきます。 |

一応、完成。 |

| 位相合わせ用アジマス調整テストテープの製作実験で再調整 | |

「カセット用テストテープ路を作る Part5」で、位相合わせ用アジマス 調整用テストテープ製作に使用 するために整備しました。 |

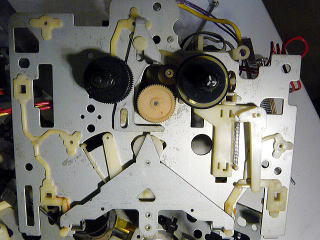

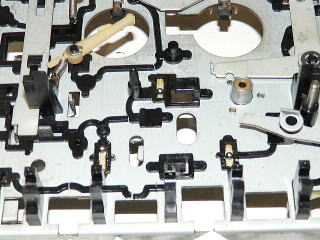

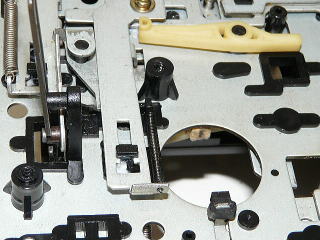

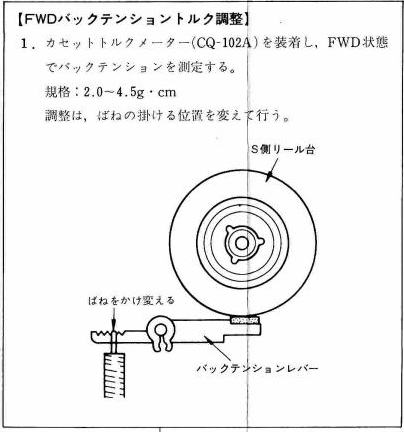

シングルキャプスタンのメカです。 バックテンショントルクが、 テープ走行にかなり作用します。 |

|

|

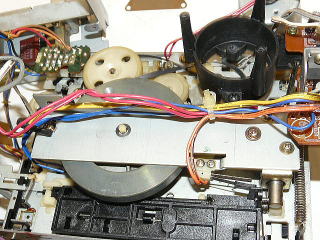

サプライ側リール台の下の白いアームが、 バックテンションレバーです。 |

テープ再生時には バックテンションレバーが、 サプライ側のリール台に このように接触します。 |

バックテンションレバーのスプリングの 位置を変えることで、 バックテンショントルクを変えられます。 どうやら、テープと周波数によって変更が 必要かもしれません。 |

バックテンショントルクを変えて 録音再生をし、 どう変化するか実験してみました。 |

バックテンショントルクのスプリングの 位置を決めて、ミリバルと固定出力の間に 負荷抵抗100kΩを接続して回路の 再調整をします。 |

化粧板を取り付けます。 バックテンショントルクを常時変える 場合は取り付けません。 |

一応、化粧板を取り付けました。 |

315Hz 0dBのテストテープを再生して 確認します。 |

ミリバルのレンジを合わせます。 |

左右同じ値を示しています。 |

VUメーターも左右合っています。 |

315Hz 0VU(-4dB)のテストテープを再生。 |

ミリバルのレンジを切換ます。 |

少し高くなっています。 |

| ①テープスピード調整 2020年8月24日更新 |

|

サービスガイドでは、3kHz/0dBのテストテープを使用します。 |

|

GX-Z9100で製作したテストテープ。 |

3kHzに合わせました。 |

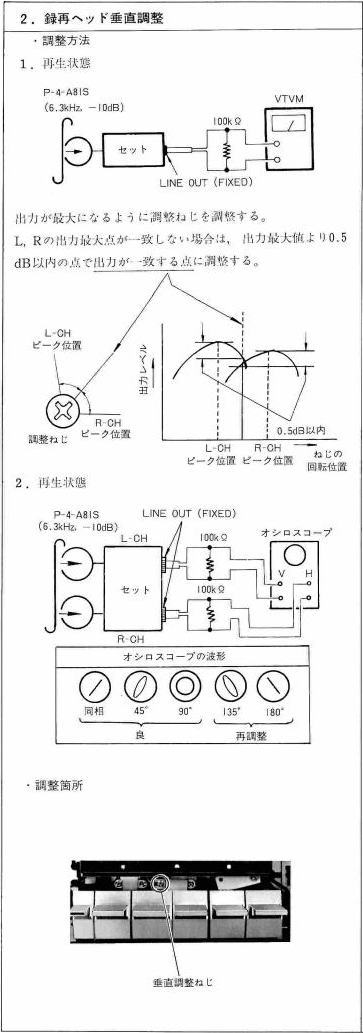

| ②録再ヘッド垂直調整 (アジマス調整) 2020年8月24日更新 |

|

サービスガイドでは、6.3kHz/-10dBのテストテープを使用します。 |

|

10kHzのテストテープを再生します。 |

SONYのシングルキャプスタンのメカは、 サービスガイドでは6.3kHzを使用して います。 |

10kHzは変動が多いです。 |

規格内に合っています。 |

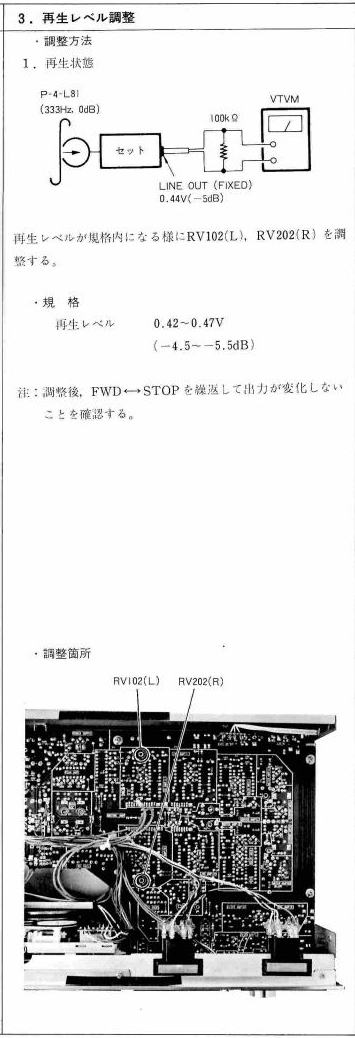

| ③再生レベル調整 2020年8月24日更新 |

|

サービスガイドでは、333Hz/0dB(160nwb/m/-4dB/0VU)の テストテープを使用します。 再生レベル調整は、「SONY TC-K5の修理 PART2」もご覧ください |

|

315Hz 0VU(-4dB)のテストテープを再生。 |

315Hz 0VU(-4dB)を表示。 |

435mV -5dBに合わせ直します。 |

一応、新品の315Hz 0dBの テストテープを再生。 |

|

|

左右のレベルを合わせます。 |

メーターは合っているようです。 |

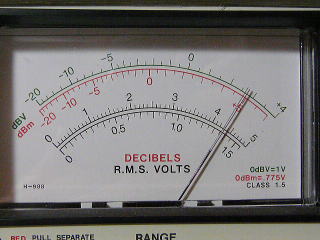

| ④再生イコライザー調整 2020年8月24日更新 |

|

サービスガイドでは、6.3kHz/-10dBのテストテープを使用します。 再生イコライザー調整は、「SONY TC-K5の修理 PART2」もご覧ください |

|

10kHzのテストテープを再生。 |

10kHzの再生レベル。 |

左チャンネル再生イコライザー調整箇所。 |

右チャンネル再生イコライザー調整箇所。 |

パターンをブリッジして調整します。 ブリッジをすると10kHzのレベルが 落ちたのでパターンを分離した 状態に戻しました。 |

左右対称になっています。 ブリッジをすると10kHzのレベルが 落ちたのでパターンを分離した 状態に戻しました。 |

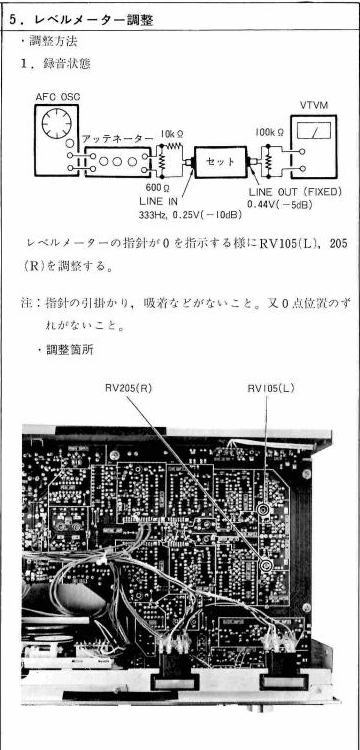

| ⑤レベルメーター調整 2020年8月24日更新 |

|

レベルメーター調整は、「SONY TC-K5の修理 PART2」もご覧ください |

|

333Hzの信号を入力し録音状態にします。 |

ラインアウト固定出力が 333Hzを435mV -5dBで VUメーターが、0VUになるように 調整します。 |

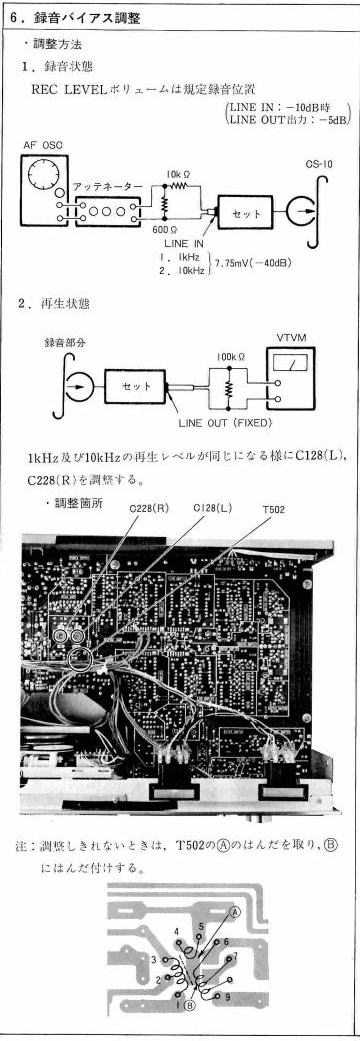

| ⑥録音バイアス調整 | |

サービスガイドでは、1kHzと10kHzの-40dBの信号を使用します。 |

|

333Hzと10kHzの-30dB信号が 録音と再生で同じになるように バイアスを調整しました。 |

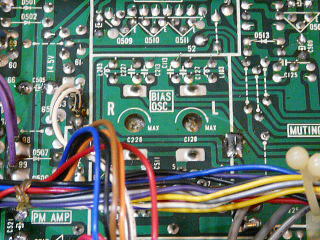

バイアスの調整箇所です。 新しいマクセルURをNORMバイアスで 合うように調整しました。 |

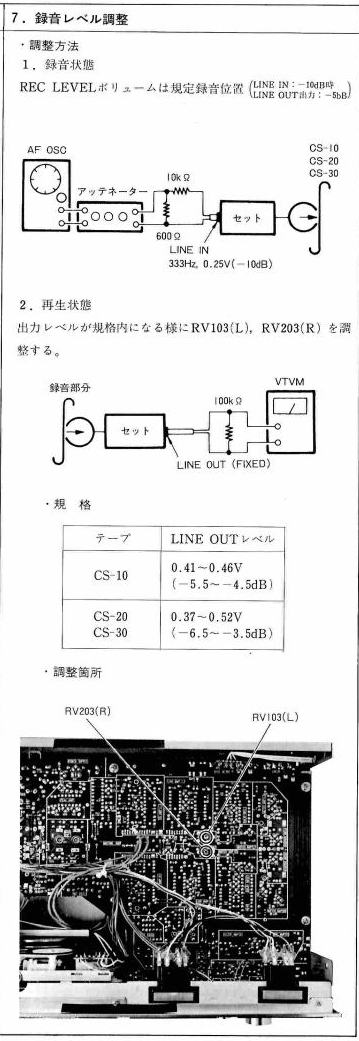

| ⑦録音レベル調整 2020年8月24日更新 |

|

|

|

|

ミリバルのレンジを切換ます。 |

435mV -5dBに合わせます。 |

333Hzを435mV -5dB 0VUで録音し、 再生レベルも同じになるように 録音感度を調整します。 |

バックテンショトルクと周波数と テープ個体差の関係について、 もう少し実験を続けます。 |

アジマス調整後は、ヘッドの調整ネジに ペイントロックをします。 |

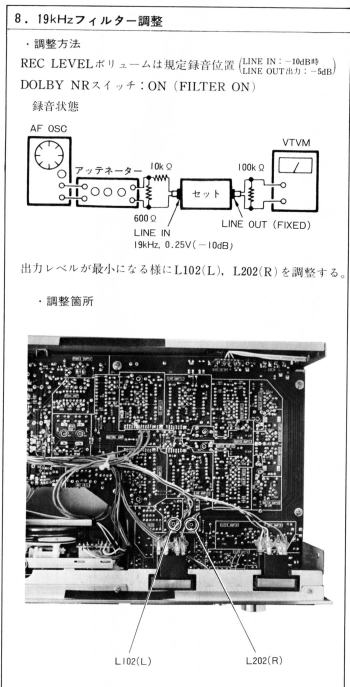

| ⑧19kHzフィルター調整 2020年8月24日 |

|

19kHzフィルター調整は、「SONY TC-K5の修理 PART2」をご覧ください |

|

★もう一台の整備は、 「SONY TC-K5の修理 PART2」へ★ |

|