Victor RC-M90の修理

METAL CASSETTER RC-M90

修理未経験者や初級者向けの細かい工程の説明はしていません、

基礎知識があり修理経験豊富な方が修理してください。

万一修理を失敗しても、自己責任でお願いいたします。

★修理専門業者ではないので、修理依頼はお受けしていません★

ラジオ・ラジカセミニ博物館

Victor RC-M90の修理

METAL CASSETTER RC-M90

修理未経験者や初級者向けの細かい工程の説明はしていません、

基礎知識があり修理経験豊富な方が修理してください。

万一修理を失敗しても、自己責任でお願いいたします。

★修理専門業者ではないので、修理依頼はお受けしていません★

もう一台別のRC-M90の修理を追加しました。 2007.5.1

| スイッチとボリュームとカセットメカの修理 修理依頼品です。音量調節とバランスのボリュームが故障していました。 |

|

|

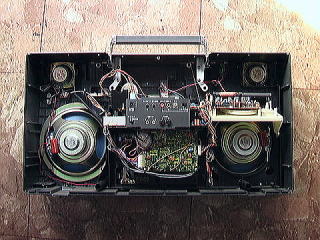

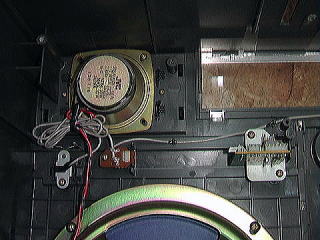

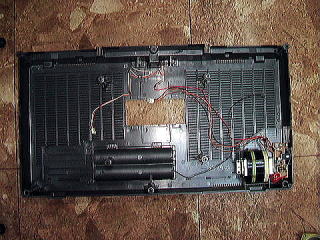

裏ブタを開けます。 かなり隙間があります。 |

|

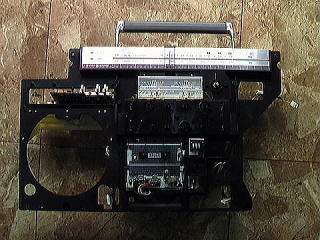

いつもどおり、フレームごと取り出します。 |

|

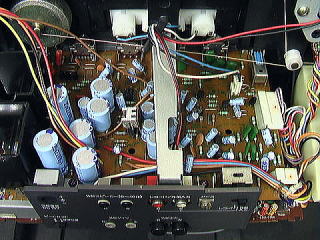

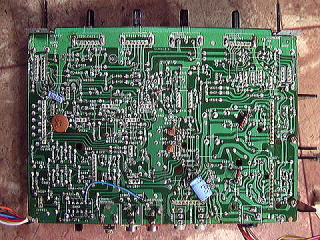

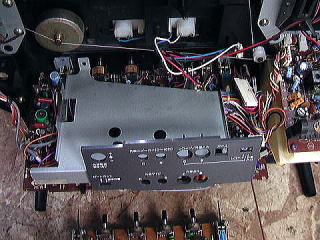

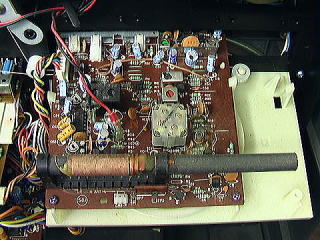

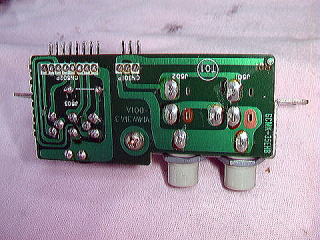

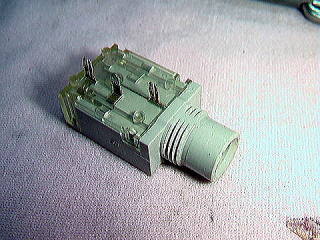

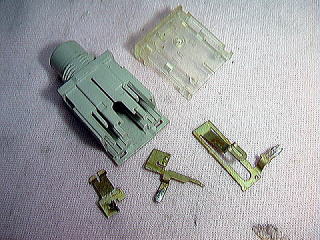

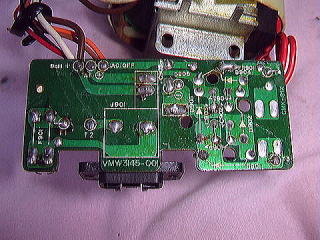

パワーアンプのある基板です。 まずこれを取り出します。 |

|

これは取り出しやすいです。 |

|

裏側です。 裏にもいくつか部品がついています。 |

|

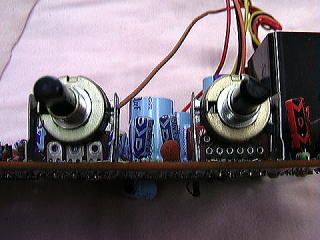

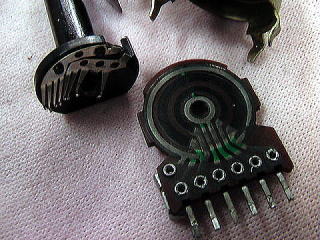

左がバランスのボリューム 右が音量のボリューム |

|

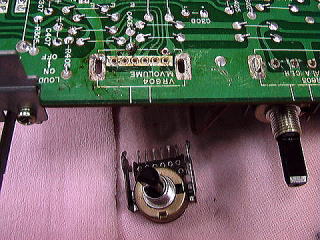

音量のボリュームを取り外します。 |

|

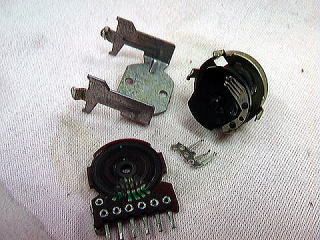

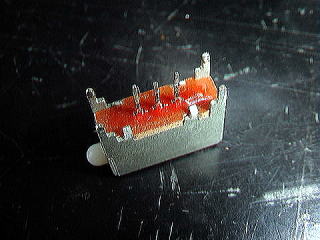

分解します。 接点が外れていたのと、 かなり汚れています。 |

|

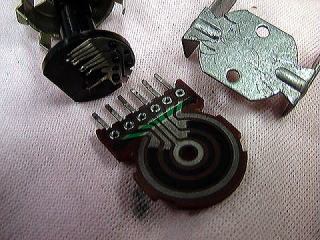

接点洗浄剤とアルコールで磨きます。 取れた接点を接着剤で貼り付けます。 写真は少し曲がっていますが、 後で貼りなおしています。 この後は接点復活剤を塗って組み立てます。 今回は接点復活剤ではなく、 接点改質剤 SETTEN No.1を使用します。 |

|

次は、バランスボリュームです。 これもかなり汚れています。 |

|

TREBLEのボリュームです。 BASSのボリュームも同じです。 |

|

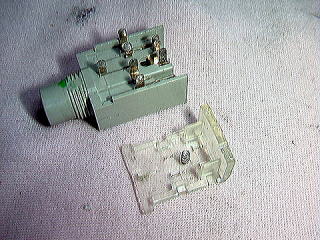

STEREO-MONO切換スイッチを 取り外します。 |

|

分解します。 かなり汚れています。 |

|

接点洗浄剤とアルコールで磨きます。 軽く目の細かいやすりもかけます。 接点改質剤 SETTEN No.1を塗って 組み立てます。 |

|

LOUDNESSスイッチも分解清掃します。 |

|

LINE-PHONO切換スイッチも分解清掃します。 |

|

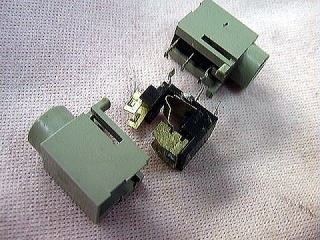

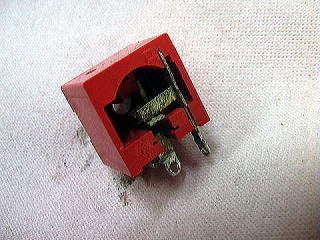

DCジャックも分解清掃します。 |

|

外部スピーカー端子も分解清掃します。 |

|

LINE/PHONO端子も磨きます。 |

|

パワーアンプのある基板の下には シールド板があります。 |

|

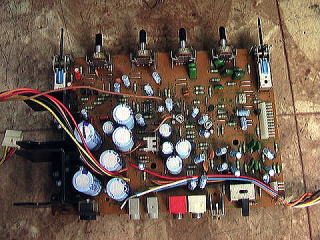

シールド板を取り外します。 プリアンプ基板です。 |

|

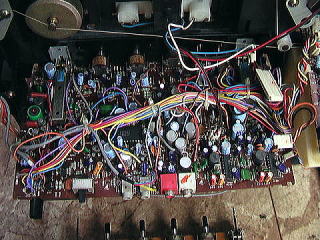

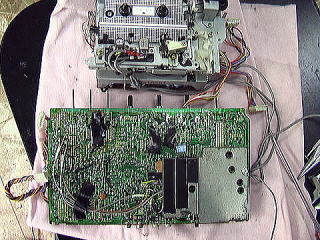

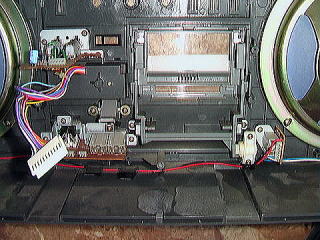

プリアンプ基板とカセットメカは つながっているので一緒に取り出します。 |

|

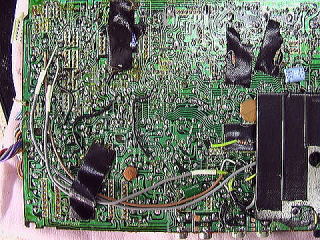

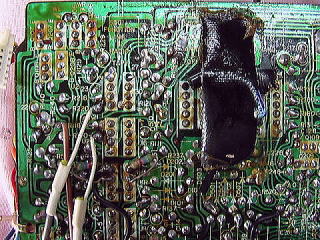

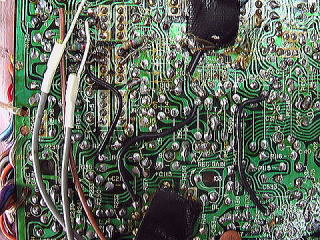

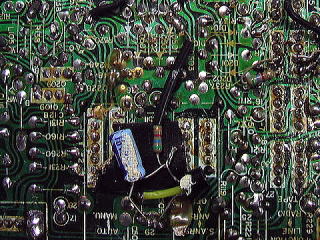

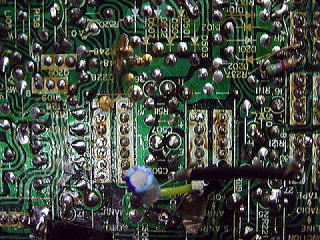

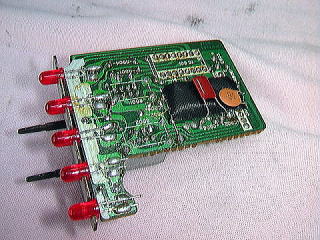

プリアンプ基板の裏側です。 |

|

裏のシールド板もハンダを取って 取り外します。 |

|

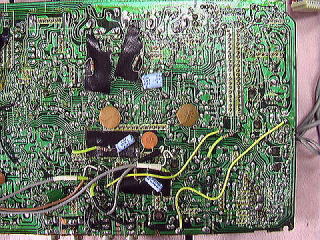

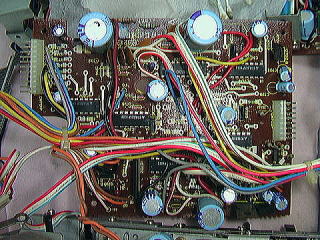

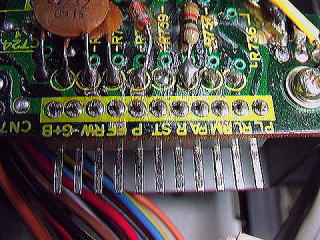

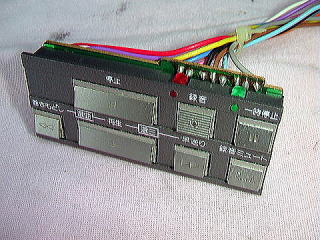

配線の参考用に拡大します。 |

|

配線の参考用に拡大します。 |

|

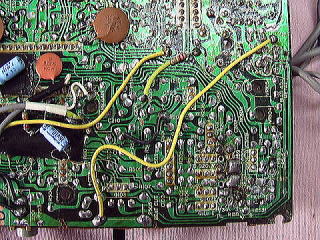

配線の参考用に拡大します。 |

|

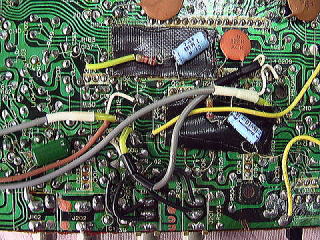

配線の参考用に拡大します。 |

|

配線の参考用に拡大します。 |

|

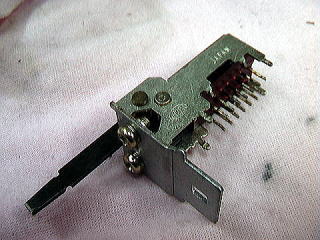

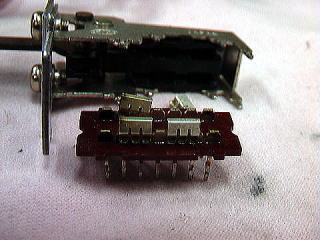

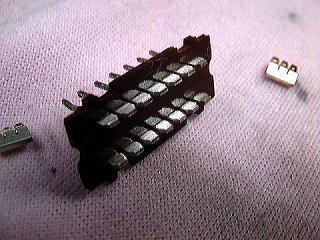

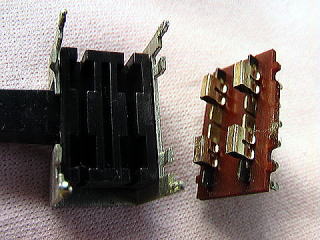

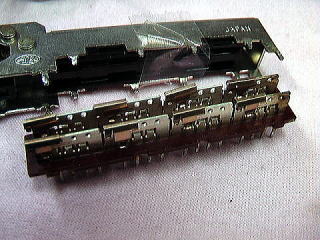

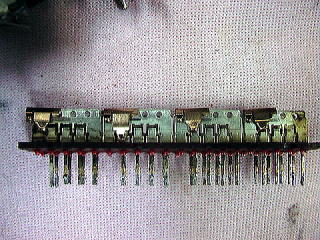

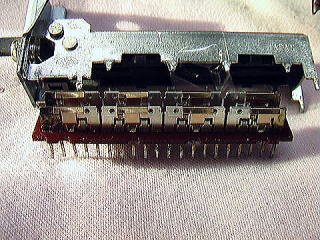

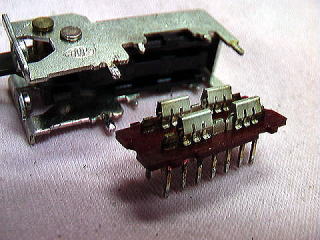

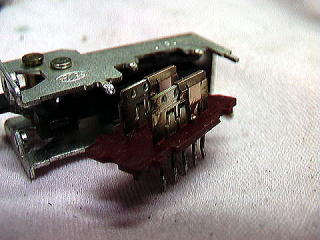

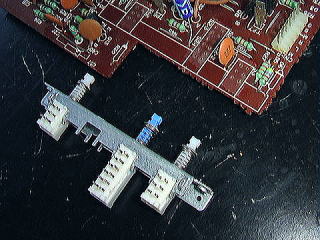

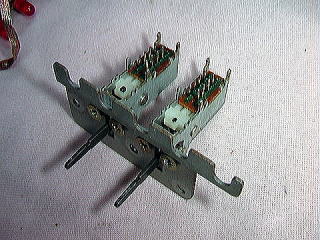

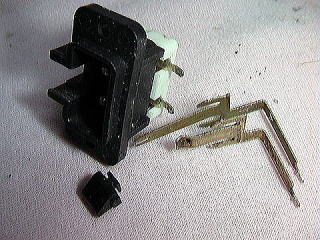

FUNCTIONスイッチを分解します。 このスイッチは接触不良になりやすいです。 |

|

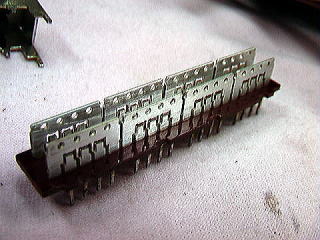

右がレバー側になります。 こちら側は同じ形の接点です。 向きを確認しておきます。 |

|

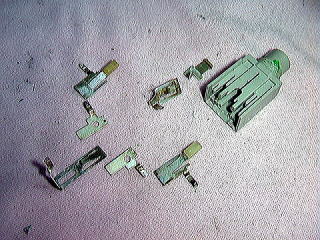

反対側です。 左がレバー側になります。 左から2番目の接点だけが形が違います。 |

|

後で間違えないように 取り出して並べておきます。 これも磨いておきます。 |

|

奇麗に磨きます。 |

|

録音ボリュームです。 真っ黒。 |

|

磨きました。 |

|

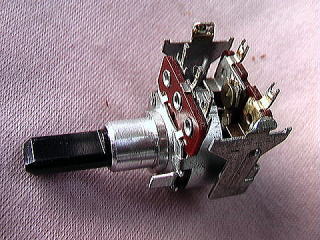

ワイヤレスマイクのミキシングボリュームです。 スイッチ付です。 左側下がスイッチです。 ワイヤードのミキシングマイクの ボリュームも同じです。 |

|

各接点を磨きます。 |

|

ワイヤードのミキシングマイクのボリューム。 分解清掃します。 |

|

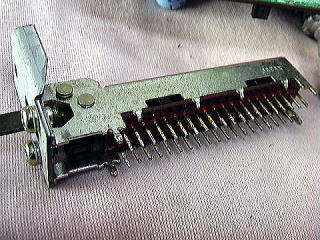

テープセレクターです。 |

|

全部大きい接点ですべて同じ形です。 分解清掃します。 |

|

BEAT CUTスイッチも分解清掃します。 |

|

LINE OUT端子も磨きます。 |

|

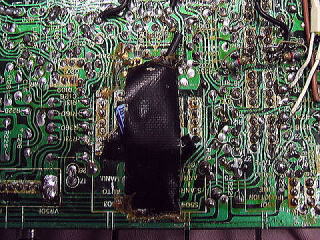

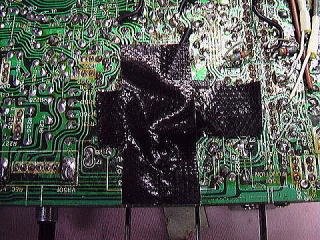

AUTO-MANUAL切換とANRS切換です。 ガムテープを剥がします。 |

|

コンデンサーとトランジスターと抵抗が 空中配線になっています。 |

|

このままではスイッチが取り出せないので、 抵抗の先のはんだを取って部品をどかします。 |

|

録音のAUTO-MANUAL切換スイッチです。 分解清掃します。 |

|

ノイズリダクションのANRS切換スイッチです。 分解清掃します。 |

|

新しいガムテープを貼って元に戻します。 プリアンプ基板は終わりました。 |

|

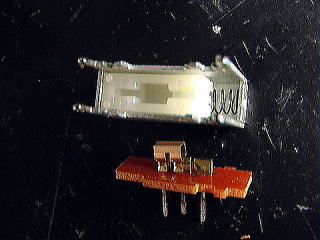

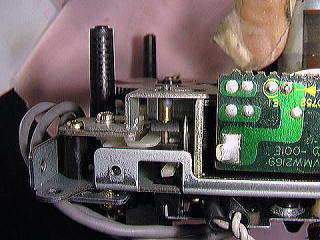

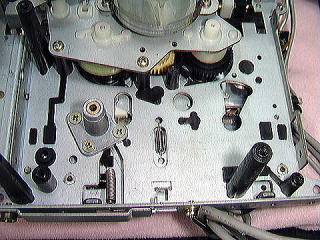

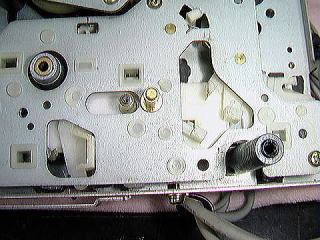

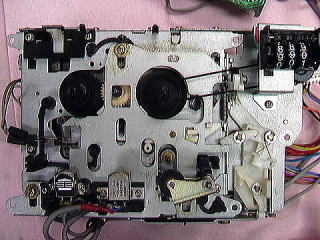

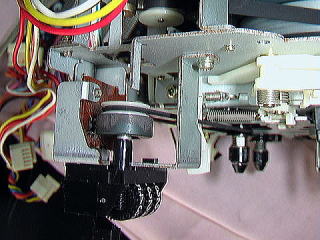

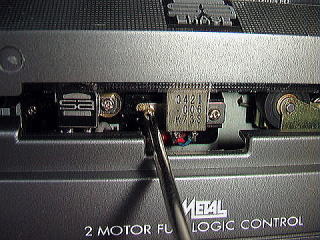

カセットメカの修理です。 裏側のロジックコントロール基板を外します。 |

|

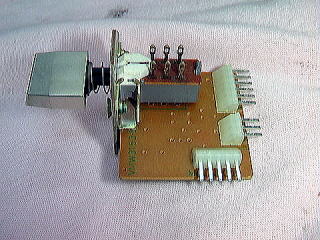

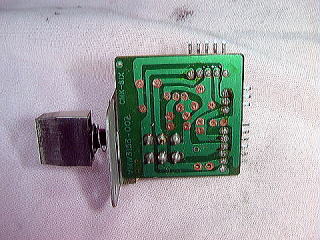

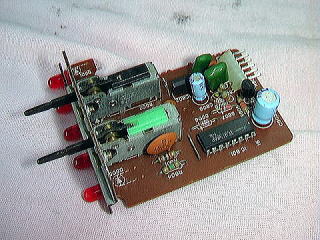

ロジックコントロール基板です。 |

|

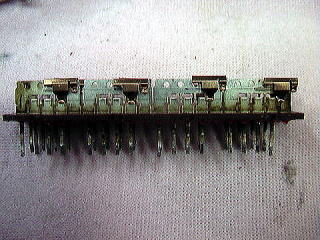

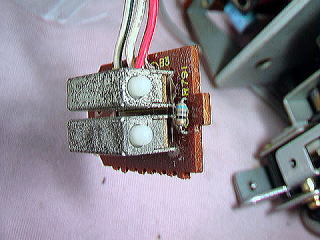

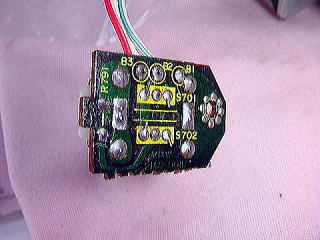

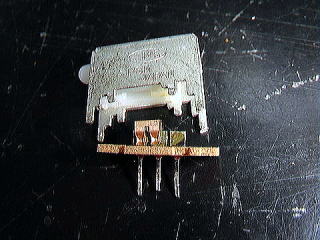

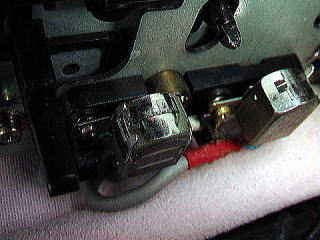

録音誤消去防止のスイッチ基板を外します。 |

|

録音誤消去防止のスイッチ基板を 横から見ます。 まず金属フレームの3つのネジを外します。 次に基板を固定しているネジを外します。 |

|

写真で見ると上のスイッチが 録音誤消去防止のスイッチです。 下がカセットを装着確認のスイッチです。 |

|

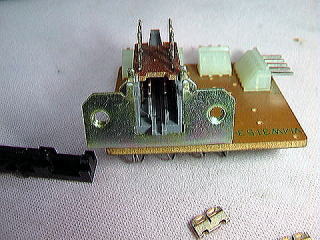

基板の裏です。 はんだを取ってからスイッチを取り出します。 |

|

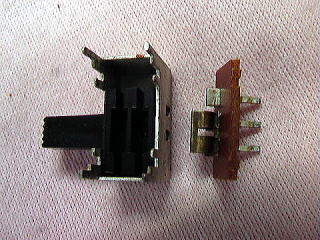

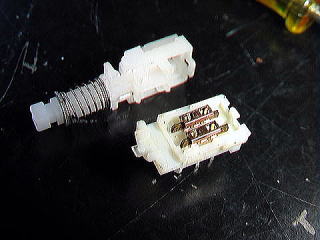

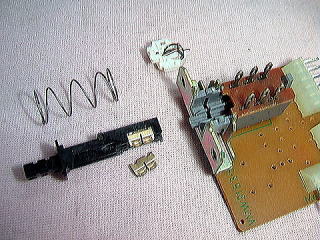

テープ装着確認のスイッチです。 2個とも同じ形のスイッチです。 |

|

分解清掃します。 |

|

バネが入っているのでバラバラになって 無くさないように。 分解清掃後に組み立てます。 |

|

基板の下の鉄板も外します。 |

|

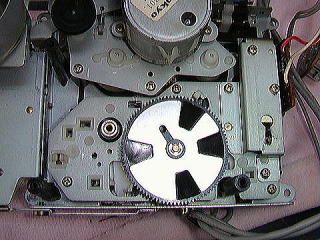

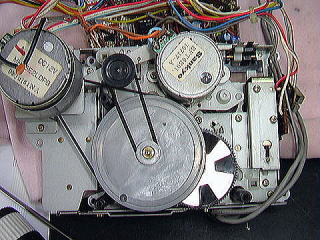

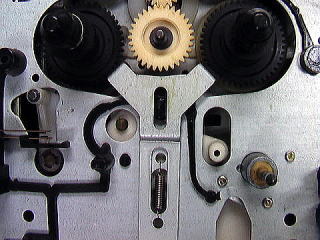

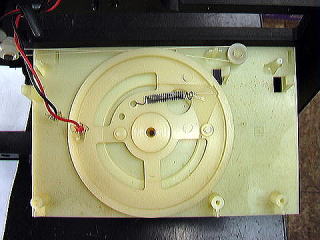

外すとフライホイールが見えます。 |

|

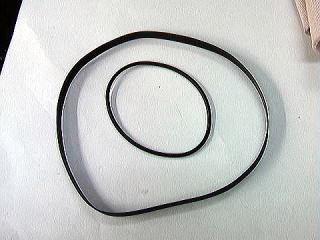

外したゴムベルトです。 まだ使えそうですが交換しておきます。 |

|

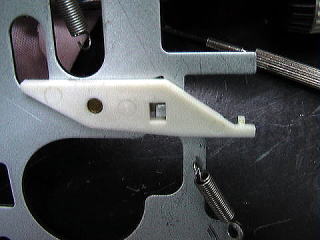

キャプスタンの樹脂製の輪を外します。 |

|

フライホイールを外します。 |

|

フライホイールです。 バネや樹脂製の輪がキャプスタン軸に 刺さっています。 無くさないように。 |

|

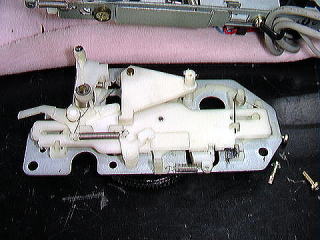

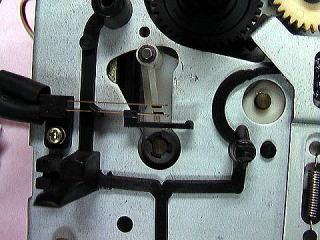

プランジャー(ソレノイド)を取り外します。 樹脂パーツとのかみ合わせを よく確認してください。 |

|

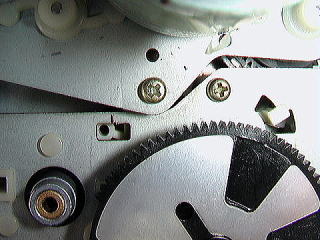

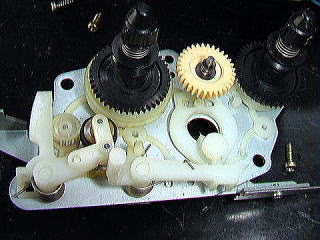

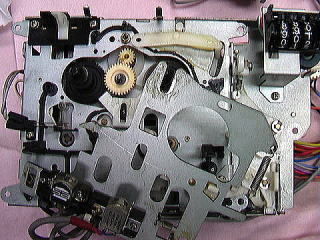

黒いギアのついた鉄板も取り外します。 |

|

黒いギアの裏側です。 古いグリスを拭取り、新しいグリスを塗ります。 |

|

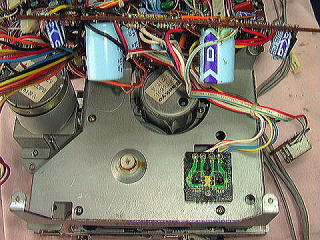

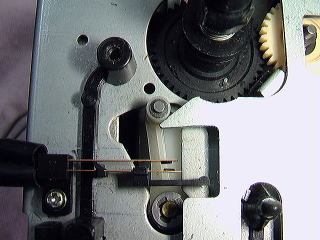

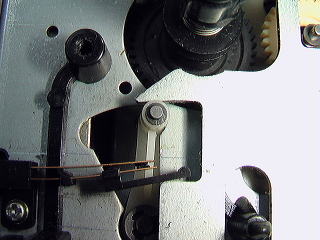

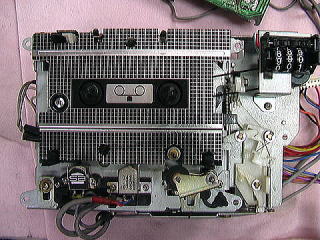

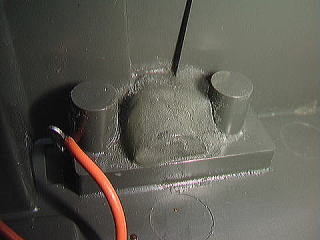

別のRC-M90の修理 故障症状は、再生時に一時停止ボタンを押すと 緑色のLEDが点灯しません。 録音ボタンと一時停止ボタンを一緒に押した場合は 赤と緑のLEDが点灯します。 自動選曲を作動させると、 キュー・レビューになります。 原因はロジック回路ではなく、ヘッドブロックが上がったときに 固定する部分のグリスの固着でした。 そのため一時停止や自動選曲などを作動させると ヘッドブロックがストップ状態と同じように完全に下がって しまい動作しません。 写真はヘッドが下がっている状態です。 |

|

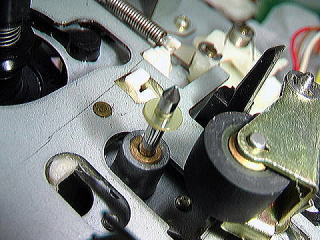

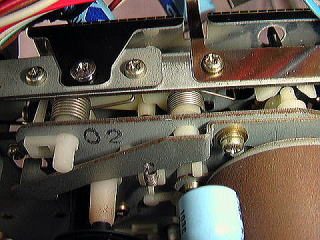

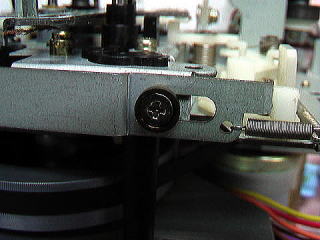

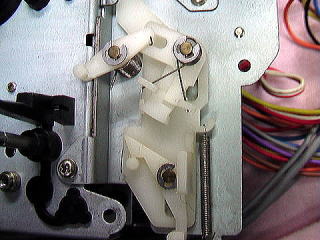

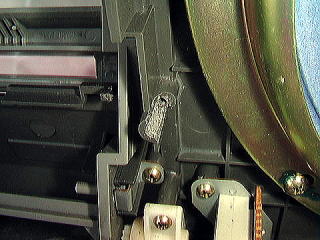

写真は、ヘッドが上がった状態です。 リーフスイッチの上の樹脂パーツが動いて ヘッドが下がらないように固定します。 この樹脂パーツの動きが固くなっていました。 分解して古いグリスを拭取り、新しいグリスを塗ります。 |

|

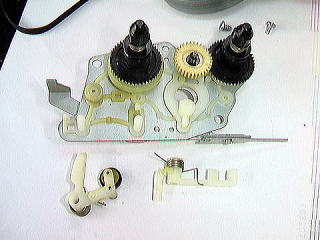

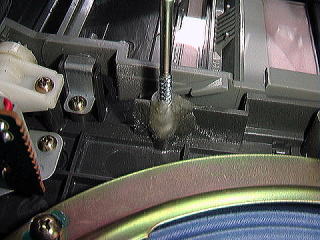

分解します。 写真は、スライドする樹脂パーツなど外してあります。 バネのかけ方と、組み合わせ方を忘れないように チェックしておきます。 Eリングを外して、樹脂パーツを取り出します。 軸と樹脂パーツの古いグリスをアルコールで拭き取ります。 |

|

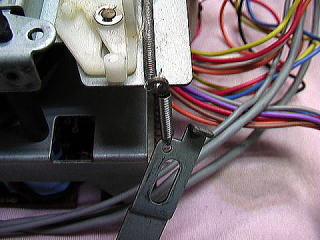

さらにもうひとつ下に、樹脂パーツが刺さっています。 これも取り外して古いグリスを拭取ります。 |

|

他の樹脂パーツも分解します。 写真は分解途中です。 古いグリスを拭取ったら、新しいグリスを塗り組み立てます。 この部分だけでなく、ヘッドブロックなどすべてのグリスが 劣化していました。 他の部分も分解して、グリスを新しくしました。 組み上げ後は、正常に動作するようになりました。 |

|

元に戻すときは樹脂パーツの組み合わせを よく確認してください。 |

|

次に黒いギアを取り外します。 古いグリスを拭取り、新しいグリスを塗ります。 |

|

黒いギアの裏側です。 古いグリスを拭取り、新しいグリスを塗ります。 |

|

リール駆動用モーター部分の取り外しです。 レバーのかみ合わせを確認しておきます。 |

|

モーターを取り外します。 |

|

モーター下の鉄板を外します。 リール駆動メカが付いています。 |

|

メカを分解して古いグリスを拭取り、 新しいグリスを塗ります。 |

|

ゴムのアイドラーをラバークリーナーで 拭きます。 目の細かいやすりでグリップが良くなるように 軽く磨きます。 ラバークリーナーで奇麗に拭取ります。 |

|

アイドラーの接触する、樹脂パーツも磨きます。 組み立てて元に戻します。 |

|

フライホイール駆動用モーターの プーリも奇麗に拭きます。 |

|

フライホイール、プランジャー、モーターを 取り付け、新しいゴムベルトをかけます。 元通りに組み立てます。 |

|

キャプスタン軸に樹脂の輪を取り付けます。 |

|

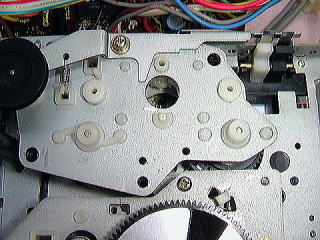

カセットメカの表面です。 アルミパネルを取り外します。 |

|

外すとヘッドブロックが見えます。 カウンターのベルトを外します。 |

|

ピンチローラーを外します。 バネのかけ方を確認。 |

|

ネジを外してヘッドブロックを外します。 バネが掛かってこのままでは外せません。 |

|

バネです。 このままでは外しにくいので そばの部品を外します。 |

|

カセットメカの底の右側にある このパーツのネジを外します。 |

|

バネを外します。 この後は、ヘッドブロックのバネが 取りやすくなります。 |

|

ヘッドブロックの裏側です。 この樹脂パーツに掛けてあるバネを外します。 |

|

樹脂パーツを取り外します。 古いグリスを拭取り、新しいグリスを塗ります。 |

|

元通り組み立てます。 |

|

右側リール上の樹脂パーツも、 古いグリスを拭取り、新しいグリスを塗ります。 |

|

カセットメカ右側の樹脂パーツです。 古いグリスを拭取り、新しいグリスを塗ります。 |

|

リール台のブレーキを取り外します。 |

|

ブレーキゴムをラバークリーナーで拭きます。 古いグリスを拭取り、新しいグリスを塗ります。 元通り組み立てます。 |

|

ブレーキの左側にある、リーフスイッチの接点を磨きます。接点復活剤や接点改質剤を塗っておきます。 |

|

カウンターのベルトです。 左が古いベルトです。 右が少し太いですが新しいベルトです。 |

|

ヘッドブロックの古いグリスを拭取り、新しいグリスを塗り元通り組み立てます。 カウンターのベルトを掛けます。 |

|

カウンターにオートストップ動作検出用の ホール素子があります。 カウンターが回らないとオートストップします。 |

|

ヘッドを磨きます。 これは消去ヘッドを交換しないと だめかもしれません。 腐食しているのか、 傷のような物が取れません。 テープを傷つけそうです。 研磨剤で磨いても落ちません。 困りました。 |

|

保守用のRC-M70の消去ヘッドと取り替えます。 手前がRC-M90の消去ヘッドです。 |

|

カセットメカ裏の基板のコネクタの はんだが少ないようなので、 ハンダを盛りなおします。 |

|

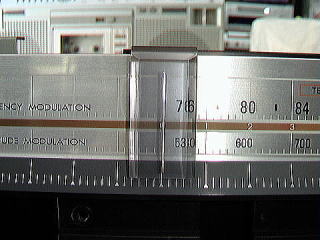

チューナー基板のスイッチを修理します。 ダイヤル指針をスケールの0の 位置にしておきます。 |

|

ダイヤルスケールについているLED基板から チューナー基板へつながっている 赤と黒の配線をコネクターから引き抜きます。 コネクターではなく直接はんだ付けされている 基板もあります。 その時はこのLEDの基板も外します。 |

|

チューナー基板を取り外します。 手前の紫色のネジ2個を外すと取れます。 |

|

基板を外しました。 位置を確認しておきましょう。 |

|

ハンダを取って、スイッチを取り出します。 |

|

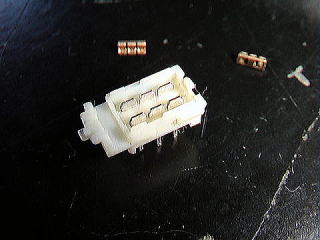

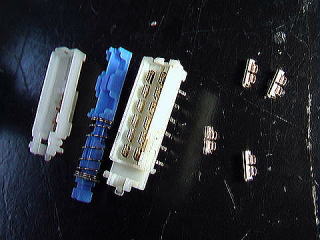

金属フレームから取り出したAFCスイッチです。 分解清掃します。 |

|

接点洗浄剤とアルコールで磨きます。 軽く目の細かいやすりもかけます。 接点改質剤 SETTEN No.1を塗って 組み立てます。 |

|

FM/AMバンド切換スイッチも分解清掃します。 |

|

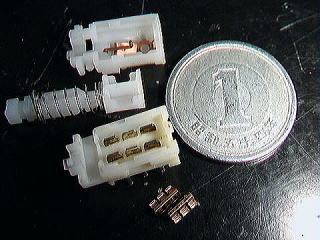

ミューティングスイッチも分解清掃します。 1円玉と比べるとこんなに小さいです。 接点が小さいので磨くのが大変です。 元通り組み立てて、チューナー基板に ハンダ付けをします。 一旦、仮組みをしてテストします。 |

|

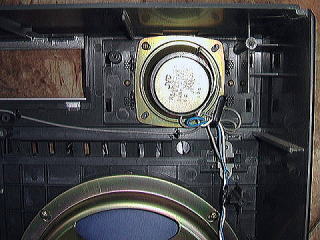

フロントパネルについているパーツの分解に 取り掛かります。 配線の確認をします。 左スピーカーのツィーター付近です。 |

|

右スピーカーのツィーター付近です。 |

|

左スピーカーのウーハー付近です。 |

|

右スピーカーのウーハー付近です。 |

|

中央部の下付近です。 |

|

中央部の上付近です。 |

|

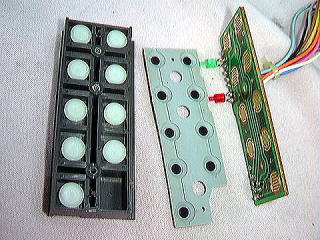

カセット操作ボタンを外します。 |

|

カセット操作ボタンの裏側です。 |

|

分解して接点を磨きます。 タクトスイッチを使用していません。 赤外線リモコンと同じ接点です。 ゴムの裏に導電性の物が塗ってあり、 押すことによって基板に接触して 接点がつながります。 使い込むとゴムの裏側の導電性のものが はげて使えなくなります。 使い込んだリモコンが使えなくなる ボタンがあったりするのはこのためです。 |

|

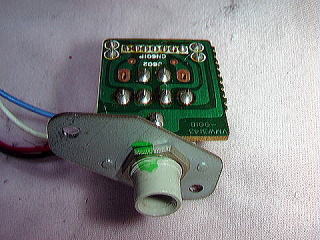

ミキシングマイク端子とリモート端子の 基板を外します。 リモート端子は、このまま接点を磨きます。 |

|

裏側です。 |

|

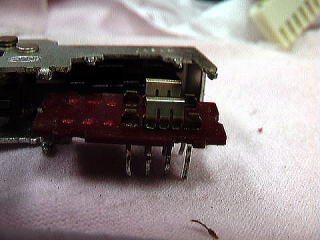

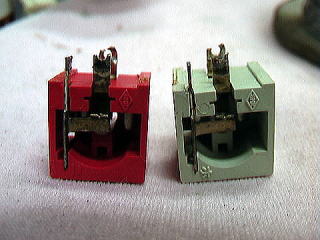

ミキシングマイク1の端子です。 足の数が4本です。 |

|

ミキシングマイク1の端子を分解清掃します。 |

|

ミキシングマイク2の端子です。 足の数が3本です。 |

|

ミキシングマイク2の端子を分解清掃します。 |

|

電源スイッチです。 |

|

裏側です。 |

|

分解します。 |

|

このタイプのスイッチはこれ以上分解できません。 この状態で中を磨きます |

|

タイマースタンバイスイッチと 自動選曲スイッチです。 |

|

裏側です。 |

|

基板からスイッチを取り外します。 |

|

分解清掃します。 |

|

フロントパネルを丸洗いしたいので、 水に濡れるといけないパーツを外します。 |

|

フロントパネルの表のパーツも外します。 スピーカーネットは接着されているので そのままにします。 |

|

取り外したメッキパーツを磨きます。 |

|

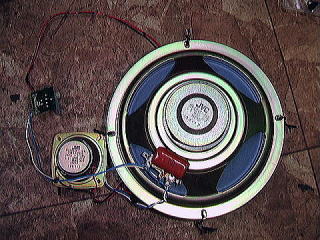

スピーカーはヘッドホン端子と 配線を一緒に外しました。 写真の左右のスピーカーは、 向かい合わせて結束バンドでとめています。 |

|

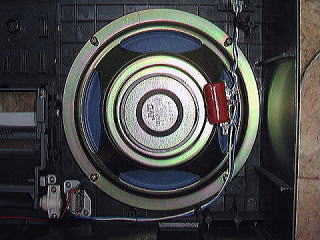

ツイーターです。 コーン紙のフチは日焼けしていないので、 青い色が残っています。 埃を取りますが、こすりすぎるとコーン紙や メッキが削れるので軽く拭きます。 |

|

ウーハーです。 薄く青い色が残っています。 軽く埃を拭取ります。 |

|

マイクユニットを外します。 |

|

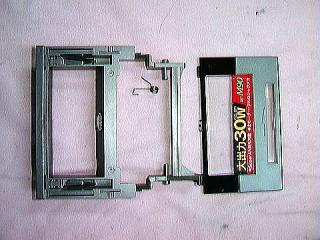

カセットホルダーもシールが貼ってあるので 外しました。 透明のアクリルパネルは下にスライドさせると 外れます。 このように外せば、奇麗に拭くことが出来ます。 |

|

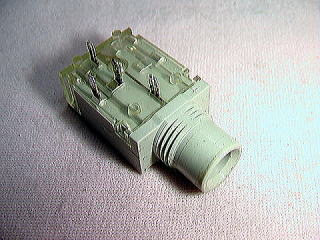

ヘッドホン端子を分解清掃します。 |

|

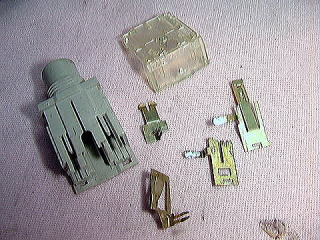

基板からヘッドホン端子を外します。 透明の裏ブタを外します。 バネを無くさないように。 |

|

左側の部品から外します。 中心にあるパーツから先に引き抜きます。 順番を間違えると壊しますので注意してください。 |

|

接点としての接触部分を磨き、 接点改質剤を塗ります。 その後組み立てます。 |

|

バックパネルも丸洗いするので、 濡れてはいけないパーツを外します。 ロッドアンテナ、電池ボックス、電源を外します。 写真は、左側の電池ボックスを外してあります。 |

|

バックパネルに付いている電池ボックスの、 スプリングと金属板を磨きます。 |

|

外した電池ボックスの スプリングと金属棒の接点も磨きます。 |

|

AC整流回路基板の裏側です。 はんだを盛って補修しておきます。 |

|

AC入力端子も外して、 分解清掃します。 |

|

ACコードを挿さないときに接触する 切換スイッチですので、 接点を磨き接点改質剤を塗ります。 |

|

ACコードの差込端子も磨きます。 |

|

ロッドアンテナも外して、 接点バネを磨きます。 接点改質剤や接点グリスを塗っておくと良いです。 外部アンテナ端子も磨きます。 |

|

ロッドアンテナも磨きます。 |

|

3月31日に修理品を仮組みして、 4台で試聴会をしました。 基本的にどれも音は良いですが、 曲、声質、楽器によって違いが出ます。 今までの鳴らしこみや、 整備状態でかなり変わるようです。 この位のレベルになると、好みの世界です。 |

|

バックパネルの右側のアンテナの根元が 割れていますので補修します。 |

|

バックパネルの左側のアンテナの根元も 割れていますので補修します。 |

|

割れ目は接着できないので、 プラリペアで上から補修。 色の無い「クリア」を使用しています。 |

|

割れ目は接着できないので、 プラリペアで上から補修。 |

|

裏ブタ取り付けネジ穴の一部分が破損。 |

|

裏ブタ取り付けネジ穴の本来の形。 |

|

裏ブタ取り付けネジ穴の本来の形から、 型取くんで型を取ります。 プラリペアはすぐ固まりますが、 一晩置いたほうがさらに固まります。 では、一晩待ちます。 |

|

型取くんを外しました。 あまり奇麗ではないですが、 同じ形にはなったようです。 磨いてネジ穴をあけておきます。 |

|

フロントパネルにもネジ穴の破損があります。 |

|

CRC556のような潤滑剤をネジに塗ります。 そのネジを差したまま、プラリペアで 固めてタップも一度に作ります。 固まったら、ネジを抜き取ります。 |

|

このネジ穴もひび割れていましたので、 プラリペアで補修します。 |

|

左側がプラリペアのミニセットです。 真中の二つが大瓶です。 右側が型取くんです。 |

|

チューナーの調整に使用する、 信号発生器です。 0.1〜150MHzまでの電波を発生できます。 出力も0〜99dBまで連続可変できます。 AM変調と、FM変調、FMステレオ変調が かけられます。 これを使用してラジオの受信周波数と 感度の調整をします。 |

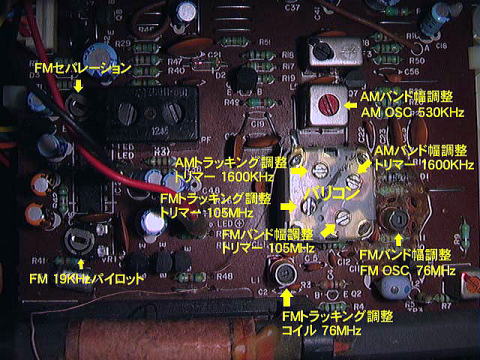

AM/FMの受信周波数と感度調整をします。 IFも調整しますが写真には全部写っていません。 信号発生器を持っていない場合は、 OSCを回して、放送局とダイヤルの周波数の 周波数を合わせればよいでしょう。 他は回さ無くても大体合えば使えます。 ステレオランプがつかない場合は、 FM 19kHZパイロット調整用の半固定抵抗を 少しづつ回します。 FMセパレーションは、信号発生器が無いと 調整はうまく出来ません。 |

|

|

こちらは、オーディオ信号の信号発生器と ミリボルトメーターが一緒になったものです。 |

|

まず、カセットホルダーのアクリルパネルを 外します。 カセットテープの録音再生ヘッドの 角度を調整します。 アジマス調整といいます。 アジマス校正用テープを再生して、 ネジを回して最大出力になるように調整します。 校正用のテープを使用しないで、 自分で音楽を録音したテープでは 正しくあわすことは出来ません。 調整後は、ネジが緩まないように ペイントロックを塗っておきます。 |

|

テープスピード調整です。 規準テープを再生して、 周波数カウンターで調整します。 周波数カウンターを使用しないで調整するには、 楽器の調律のように、規準周波数の録音された テープを再生して、別機器から規準音を再生して 同じ音になるように調整します。 |

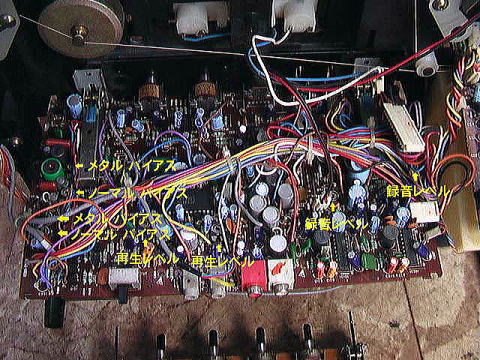

写真はプリアンプ基板を外した状態です。 テープの録音再生レベルの調整と、バイアス調整の半固定ボリュームがあります。 |

|

プリアンプ基板を取り付けた状態です。 再生レベルと録音レベルのひとつは、プリアンプ基板の穴から調整できます 今回は、再生レベルのバランス調整と、ノーマルテープのバイアス調整をしました。 |

|

|

調整が終わり修理完了です。 他のRC-M90と比較しました。 未修理状態の時は、他より少し音が悪かった ですが、修理後は他より一枚ベールが はがれたように澄み切った音になりました。 高域の伸びや繊細さが加わります。 カセットの操作ボタンも軽く触れるだけで 機敏に動作します。 部品の交換をしなくても、見違える音になりました。 |