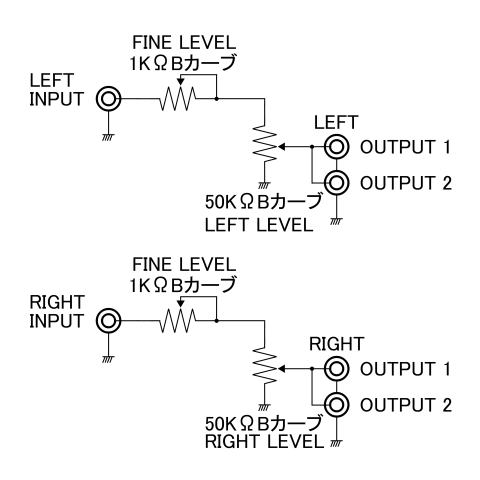

| 回路図 | ||||

|

||||

| 部品 | ||||

ケースは、タカチのYM-130 |

MAV BR−20R ローレットつまみ 中

MAV BR−25R ローレットつまみ 大

|

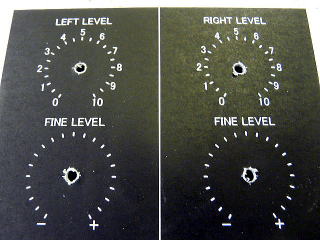

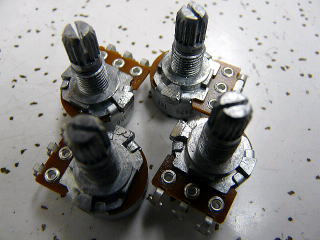

アルプス電気 ボリュームB1KΩ(FINE LEVEL) アルプス電気 ボリュームB50KΩ |

||

マウントRCAジャック

(金メッキ、カラーリング付き、赤と白) |

マウントRCAジャック(金メッキ、赤と白) こちらを、使用する予定です。 |

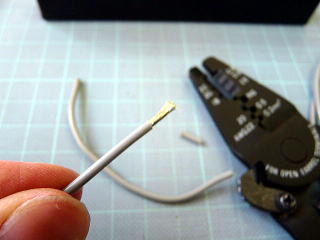

1芯シールド線 |

||

| 工具 | ||||

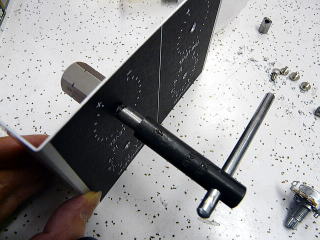

ミニパンチ ボリュームなどの穴あけに使います。 |

穴を広げるリーマー、 穴をあけるシャーシパンチとミニパンチ |

電動ドリル・ドライバーと、チタンドリル |

||

ボリュームなどのナット回しに使用する、 ボックスレンチ |

ヤスリ |

クリンピングプライヤーは、コネクタの圧着、 被服のストリップ、ワイヤーの切断に使用 |

||

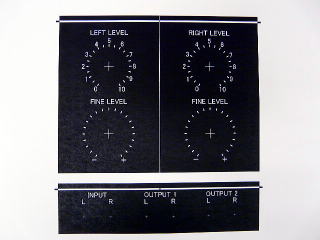

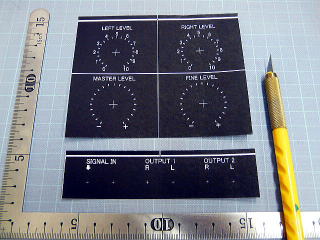

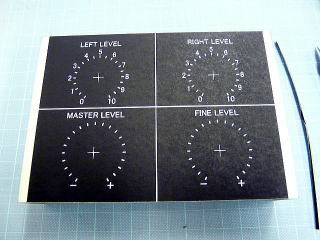

| 操作パネルと入出力端子用の文字シール製作 | ||||

ラベルシートで製作してみました。 シャーシに貼り付けます。 |

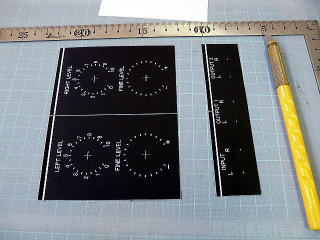

フェーダー操作パネルと 入出力端子 |

切り出します。 |

||

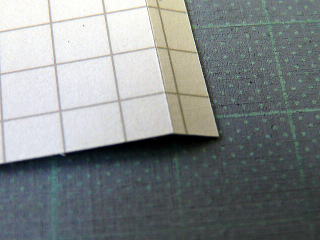

のりしろ部分の台紙に切れ目を入れます。 |

のりしろ部分の表側。 |

|

||

| 操作パネルと入出力端子用の文字シールを貼り付ける | ||||

ケースを開けます。 |

裏パネルのセンター位置に印をつけます。 |

蓋のパネルのセンター位置に印をつけます。 |

||

のりしろ部分の台紙を取ります。 |

シールとケースのセンター位置を合わせます。 |

のりしろ部分を貼り付けます。 |

||

のりしろ部分をしっかり貼り付けます。 |

折り曲げます。 |

入出力端子シールの台紙をはがします。 |

||

きれいに貼れました。 |

のりしろ部分を剥がします。 |

のりしろ部分を切り取ります。 |

||

のりしろ部分の台紙をはがします。 |

センター位置を合わせます。 |

のりしろ部分を貼り付けます。 |

||

折り曲げます。 |

台紙をはがします。 |

操作パネルのシールもきれいに貼れました。 |

||

のりしろ部分を剥がします。 |

のりしろ部分を切り取ります。 |

組み合わせてみました。 |

||

| 穴開け加工 | ||||

ポンチでドリルの位置決めをします。 |

センター位置が少しへこみます。 |

こちらも、センター位置を少しへこまします。 |

||

携帯スタンドをドリルに取り付けます。 |

ケースにネジを取り付けます。 |

4ミリの穴を開けます。 |

||

4か所開けました。 |

ミニパンチの登場です。 |

ハンドルを回すとカッターがうすの中に入って、 綺麗な穴をあけることができます。 |

||

バリも出ません |

4か所とも綺麗に開きました。 |

入出力端子に穴を開けます。 |

||

両側の台を固定します。 |

6か所穴があきました。 |

バリが出ます。 |

||

バリをきれいに削り取ります。 |

リーマーで穴の大きさを調整します。 |

|||

| ボリュームとピンジャックの取り付け | ||||

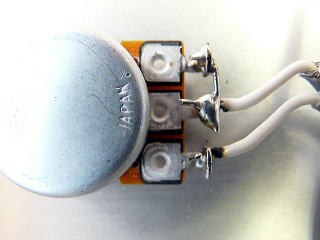

ボリュームの突起部分を加工をします。 |

この突起部分をニッパーで少し削ります。 |

折ります。 |

||

簡単に折れます。 |

ヤスリをかけます。 |

4つとも加工します。 |

||

ボックスレンチでナットを回します。 |

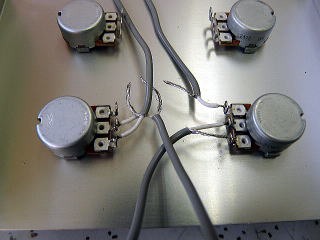

向い合せに取り付けました。 |

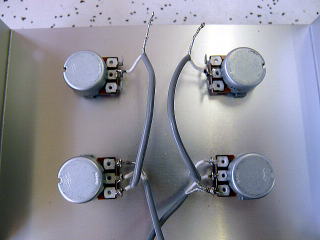

4つとも取り付け終わりました。 |

||

ピンジャックを傷付けない工具を使用します。 |

端子の向きを揃えました。 |

ピンジャックを6個とも取り付けました。 |

||

| 配線 | ||||

クリンピングワイヤーで、シールド線の 被服を剥きます。 |

綺麗に被服が剥けます。 |

次に、芯線の被服を剥きます。 |

||

芯線の被服は、はんだ処理時に 溶けるため短めにします。 |

8.5cm、9cm、12cm、20cmを2本ずつ |

末端をはんだ処理します。 |

||

フラックスは、酸化被膜の除去と 半田の乗りが良くなります。 |

ピンジャックの半田付けをする部分に、 蓋についているブラシで塗ります。 |

ボリュームの端子にも塗ります。 |

||

8.5cmのシールド線を、 OUTPUT 2に半田付けします。 |

8.5cmと12cmのシールド線のシールド同士を 数回ねじって繋げます。 |

OUTPUT 1に半田付けします。 |

||

20cmのシールド線を、 INPUT 1に半田付けします。 |

12cmのシールド線の芯線を、 LEFT とRIGHTの LEVELのボリュームの 真ん中の端子に半田付けします。 |

9cmのシールド線の芯線を LEFT とRIGHTの LEVELのボリュームの 端子に半田付けします。 |

||

9cmと12cmのシールド線のシールドを、 LEFT とRIGHTの LEVELのボリュームの 端子に半田付けします。 |

9cmのシールド線の芯線を、 FINE LEVELの真ん中の端子に 半田付けします。 |

INPUT端子の20cmのシールド線の芯線を、 FINE LEVELの端子に半田付けします。 |

||

シールド同士を半田付けします。 |

熱収縮チューブを被せます。 |

半田ゴテのコテ先の熱で収縮させます。 |

||

真ん中の端子と未使用端子を ジャンパー線で繋ぎます。 |

両チャンネルとも同じです。 芯線を長くして、繋ぐこともできます。 |

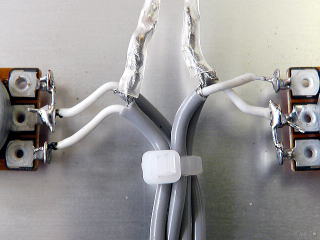

約7cmの結束バンドです。 |

||

結束バンドで、シールド線を束ねます。 |

綺麗に束ねます。 |

ケースをネジ止めします。 |

||

そこにゴム足を貼り付けます。 |

なるべく外側に貼ります。 |

つまみを取り付けます。 |

||

完成 |

次は、テストです。 |

|||

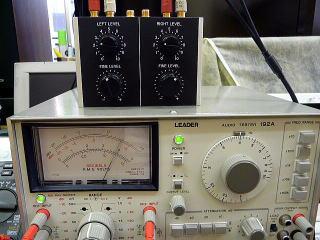

| 動作テスト | ||||

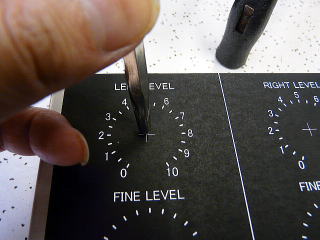

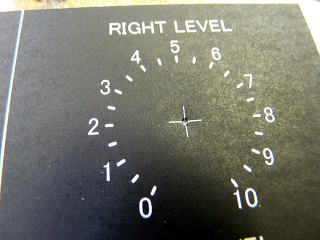

まずは、LEFT とRIGHTの LEVELの ボリュームで合わせます。 |

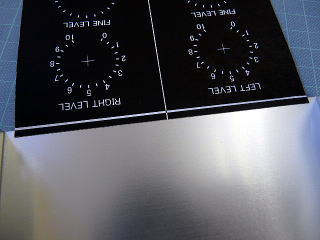

FINE LEVELつまみで、微調整します。 |

テスターのレベル差の補正も簡単です。 |

||

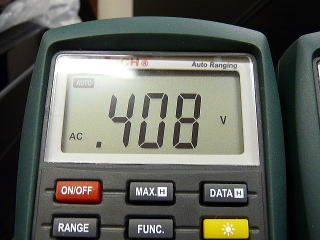

FINE LEVELつまみの可変範囲を調べます。 |

約8mVです。 |

FINE LEVELの可変範囲を もう少し広げる場合は、 5KΩBを使用します。 |

||

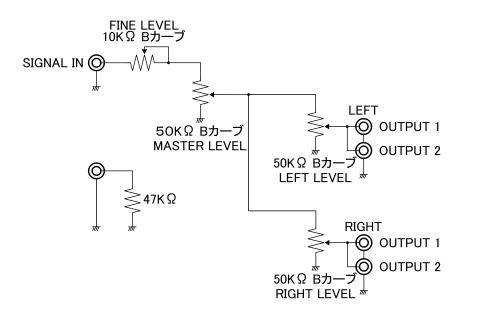

| 操作性向上のための改良 | ||||

|

||||

5KΩ、10KΩ、20KΩ、25KΩ、50KΩの ボリュームをテスト用に買ってきました。 |

最初に作ったケースは流用します。 ラベルをはがします。 |

大変でしたが綺麗になりました。 |

||

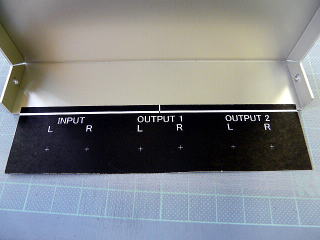

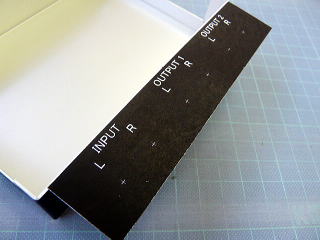

操作パネルと入出力の文字変更をしました。 バージョン1は、入出力のLRが逆でした。 |

寸法は同じです。 |

ラベルに、ボリュームの穴を開けます。 |

||

4つとも開けました。 |

入出力のラベルも張り替えます。 |

ラベルに穴を開けます。 |

||

ピンジャックの滑り止めと、 傷をつけないようにキャップも用意しました。 |

キャップをつけると、 プライヤーが滑りません。 |

ピンジャックを抑えながら、 ナットを回します。 |

||

SIGNAL INは、色を変えています。 黒が入力で、茶色はダミー抵抗付です。 |

アース側端子の向きを揃えます。 |

ボリュームを取り付けます。 バージョン1の配線のほとんどを使用します。 |

||

テストのため、結束バンドは使用しません。 |

つまみを取り付けます。 |

入出力側。 |

||

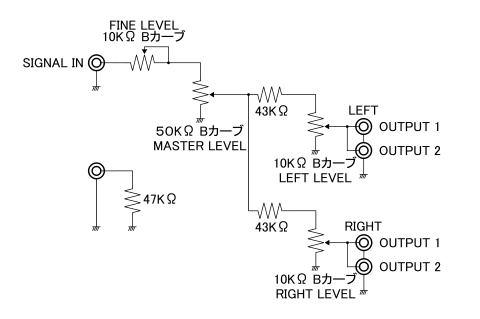

| 操作性向上のための改良バージョン3 | ||||

|

||||

バージョン2の左右のレベル調整ボリューム 50KΩを取り外します。 |

10KΩのボリュームと取り替えます。 |

突起部分の取り外し加工します。 |

||

10KΩのボリュームを取り付けます。 |

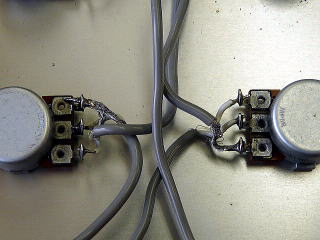

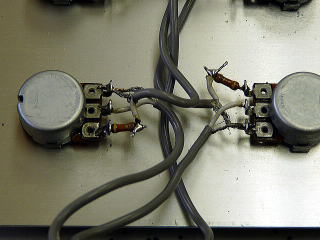

43KΩの抵抗と配線を半田付けします。 |

結束バンドで固定します。 |

||